書選閱讀|極簡商業課:成為價值驅動型專業人才的十項性格特質

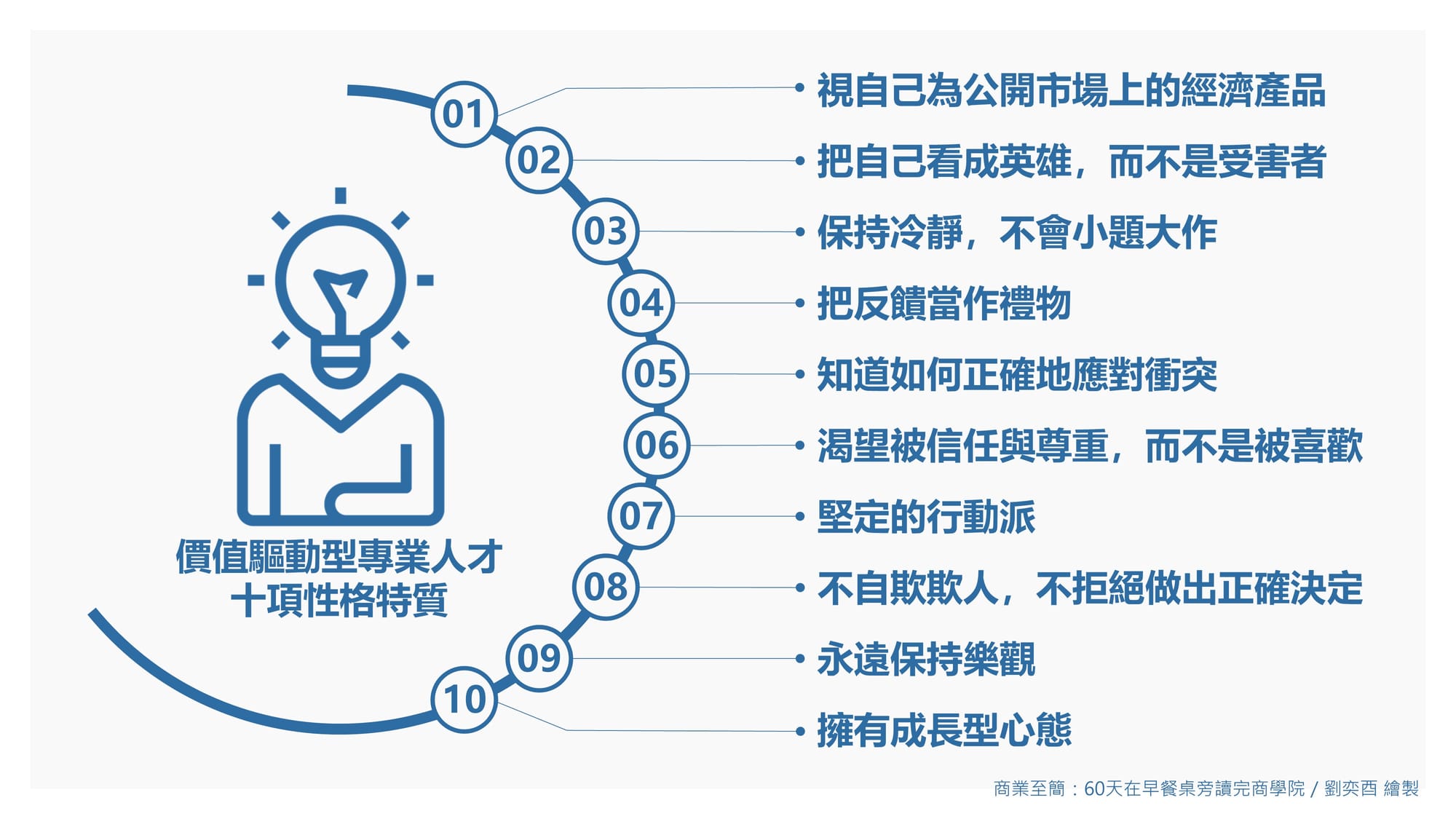

談到成功,誠信、努力這些特質都很重要。在《商業至簡:60天在早餐桌旁讀完商學院》這本書中,作者提到還有些特質更為重要,並將這些稱之為價值驅動型專業人才的十項性格特質。

談到成功,誠信、努力這些特質都很重要。

在《商業至簡:60天在早餐桌旁讀完商學院》這本書中,作者提到還有些特質更為重要,並將這些稱之為價值驅動型專業人才的十項性格特質。

特質一|視自己為公開市場上的經濟產品

當你在經濟生態系統中提供更高的經濟價值,會獲得更高的報酬、承擔更大的責任,也擁有更多的晉升機會,並成為追求價值的客戶追逐的目標。換句話說,更重視讓人們從對自己的投資中獲得豐厚的回報,也能證明自己值得投資。

如何獲得巨大成功?答案是:讓別人獲得更大的成功。

特質二|把自己看成英雄,而不是受害者

你是否經常把自己放在受害者的位置上?顯得對生活與未來失去控制,覺得自己拿了一手爛牌?相信別人應該為自己的失敗負責、市場都在與自己作對?

那麼,這樣的人不會成功。

或許你真是受害者,但可以像個英雄挺身而出,勇敢面對所有的挑戰和壓迫。你可以讓自己從受害者變成英雄,為了某個目標而奮鬥。在故事中,受害者只是小角色,是為了讓壞人看起來更壞、英雄看起來更好;受害者不會蛻變、成長與轉型,或是在故事中獲得任何形式的認可。

你會發現,生活中具有影響力的人會迅速地從錯誤中吸取教訓,渴望證明自己的價值而不是請求施捨。關鍵在於你如何看待自己?成功的人,不會想要扮演受害者。

走得最遠的人,會獲得最強大的力量。

特質三|保持冷靜,不會小題大作

你愈擅長保持冷靜,並幫助周圍的人保持冷靜,你就愈會受到尊敬,也愈有可能獲得晉升。喜歡小題大作的人,會把環境中的能量吸取到自己身上,也會毀了你的職業生涯。你對別人的批評做出過激反應,下次別人就不會批評你了;但這也意味著他們只會在背後評論你。

如何避免小題大作?在意識到情緒起來時,問自己:一個頭腦冷靜的人會如何處理這種狀況?當你將自己從情緒化的場景中抽離,正確的反應就會變得簡單、清楚多了。

我們可以有情緒,但不一定要付諸行動。

特質四|把反饋當作禮物

成熟的大人具備接受反饋的能力,只有小孩才會期待無理由的讚美。

接受反饋不容易,特別是不請自來的反饋;但能接受反饋,會讓你在市場上擁有競爭優勢。願意接受值得信賴的師長和朋友反饋的人,能夠提高他們社交和專業能力,只要懂得建立接受反饋的機制。

你可以選擇那些關心你最大利益的人,每季或每月安排一次面談,總結一套規律的問題,像是:你發現我有不專業的表現嗎?你注意到我有什麼遺漏之處嗎?我有哪些可改進之處?

當對方提供反饋之後,記得問問它們是否有所保留。也許有些東西自己完全沒有注意到,但是為了進步,你必須知道。感謝對方的反饋,並應用到工作之中,反則反饋沒有任何意義。

特質五|知道如何正確地應對衝突

迴避衝突的人很少被選為領導者。所有的進步都是透過衝突實現的,唯有投入並化解衝突,才能攀登一座山峰、創造一個組織或經營一家企業。

積極進取的路上總會遇到阻力和衝突的。

期待衝突、控制自己的情緒、肯定與自己對抗的人,以及明白自己可能是錯的,理解以上四種策略,可以幫助我們更好的化解衝突。

管理好衝突,你就會被賦予愈來愈多的責任。

特質六|渴望被信任與尊重,而不是被喜歡

如果教練更希望被喜歡而不是被尊重,他只會輸掉一場又一場的比賽。

隨著職涯發展,不要將你獲得的地位個人化;不要試圖讓每個人喜歡你,而是要贏得團隊成員的尊重。明確期望、分配責任、獎勵良好的表現,做好這三件事,每個人都會尊重你。

特質七|堅定的行動派

成功者有謙虛的、也有傲慢的;有豐富創造力的、也有缺乏創造力的;有精力旺盛的、也有自由散漫的。但他們都有一個共通點:堅定的行動派;它們不會讓想法隨著時間流逝而消失,會採取行動將它們變成現實。

成功更多的是做真正的自己,而不是套公式。

別人可能有了不起的想法,能全方位、多角度地看待重要的問題,但是以行動導向的人擅長把事情做成。如果你想發展自己的職涯,只要每天醒來採取行動,就能在市場上打敗所有人。

特質八|不自欺欺人,不拒絕做出正確決定

很多時候,我們知道自己需要做什麼,只是不想去做。許多令人困惑的情況,實際上並不令人困惑,而是我們假裝它看起來令人困惑;這樣我們就可以避免衝突或是拒絕採取行動,逃避責任。

特質九|永遠保持樂觀

人類非常擅長評估和迴避危險。

因為害怕風險,又不想承認自己內心的恐懼,於是我們戴起憤世忌俗的面具偽裝自己。當別人在談論成功、夢想時,我們會嘲笑他們過於天真;事實上,我們只是想規避風險。

你愈樂觀,就愈願意嘗試;嘗試得愈多,就愈有可能真正獲得成功。

特質十|擁有成長型心態

相信自己能變得更好,願意擁抱挑戰。

要想從固定型心態轉變為成長型心態,可以從五個方面改變對世界的看法:

擁抱挑戰,而不是迴避挑戰;

克服障礙,而不是輕易放棄;

努力是掌握某項知識或能力的必經之路,而不是徒勞無功;

從批評中學習,而不是忽視有用的反饋;

從他人的成功中得到鼓舞,而不是感受到威脅。

擁有成長型心態意味著,知道自己永遠不會到達山頂,但可以繼續攀登;而且相信爬得愈高,風景愈好。

...

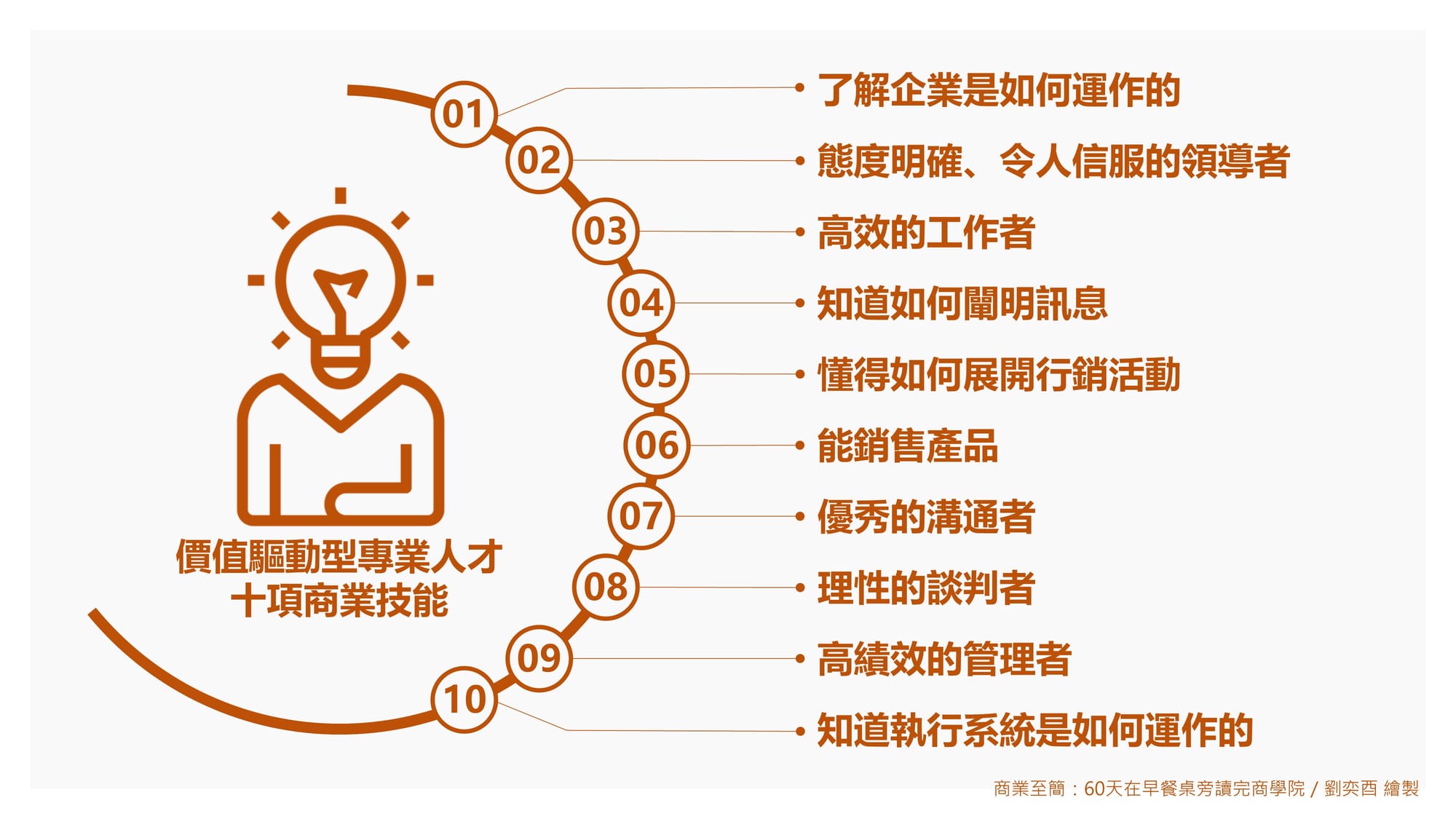

雖然這本書的主軸是在談價值驅動型專業人才應該掌握的十項商業技能,不過更引起我注意的,反而是價值驅動型專業人才要具備的十項性格特質。

心態改變行動,行動帶來成果;培養良好的心態與性格,才是真正影響我們如何使用這些技能與專業,產生不一樣的結果。

劉奕酉|鉑澈行銷顧問策略長、企業培訓顧問、暢銷書作者

擁有高科技產業十多年策略行銷與高階幕僚經歷,為台灣少數具有深厚實務背景的商務顧問,專注提供企業與職場工作者在思考、表達與問題解決領域的培訓與顧問服務。同時也是職場生產力作家,多家出版社、社群媒體指定邀稿對象;一年閱讀百本書、寫作百篇以上職場文章,以知識萃取、高效產出與全息圖解而廣受好評。

線上課程:《劉奕酉的職場致勝賽局》

相關著作:《我用模組化簡報,解決99.9%的工作難題》、《高產出的本事》、《20道資料視覺化難題全解析》、《高勝算的本事:用數據思維打造破局思考力》

培訓、講座、專欄、顧問服務邀約,或文章轉載授權請私訊聯繫 (easypresentation2016@gmail.com)