奕酉的閱讀、學習與觀察 #011|專業的溫度:從個人品牌到信任影響力的真實旅程

有人說,品牌就是你的標籤,是你在社群上的形象、聲量、按讚或追蹤數。但我始終相信,真正能留下來的,不是華麗的包裝,而是你能為別人帶來什麼價值。品牌,是專業的承諾,是信任的累積,是你在別人心中留下的溫度。

嗨,我是奕酉。

「品牌,不只是標籤。你想被記住的是什麼?」

在這個人人都能在網路上留下足跡的時代,個人品牌成了顯學。幾乎每天都可以在社群上看到相關的討論與建議,我不覺得這是壞事。

資訊愈多,愈有機會從中找出真正實用的建議,甚至是形成自己的觀點。只要我們多聽、多看也多想,不要盲從所謂的成功經驗,或是來路不明的包裝故事。

有人說,品牌就是你的標籤,是你在社群上的形象、聲量、按讚或追蹤數。

但我始終相信,真正能留下來的,不是華麗的包裝,而是你能為別人帶來什麼價值。品牌,是專業的承諾,是信任的累積,是你在別人心中留下的溫度。

這期的電子報,我想和你聊聊「個人品牌和信任影響力」這個主題。

...

一|生活觀察:品牌不是標籤,是專業的承諾

我常被問到:「你是做什麼的?」

你可能不知道,這個問題對我來說還挺不好回答的。有時我會說自己是位商業顧問,有時會說是講師、作家,也可能是簡單說自己是一位知識自雇者;端看場合與提問對象的背景,選擇我覺得對方較感興趣的回答。

總之,不會一五一十地把所有角色、能幹的事,全都說一遍。

因為我有多厲害,對方一點也不感興趣,這是我二十多年職涯可以肯定告訴你的事。多數人只會關心與他們有關、對他們有益(或有害)的事情;除此之外,充其量客套聽聽。

對了。這個道理也適用於提案、履歷與任何爭取資源有關的場景。

回到一開始的問題,當你被問到:「你是做什麼的?」會如何回答?這個問題看似簡單,卻是職涯路上最需要反覆思考的命題。

我曾經以為,個人品牌的經營,就是把自己包裝得更好。但後來發現,市場不是在買你的故事,而是買你能解決什麼問題。

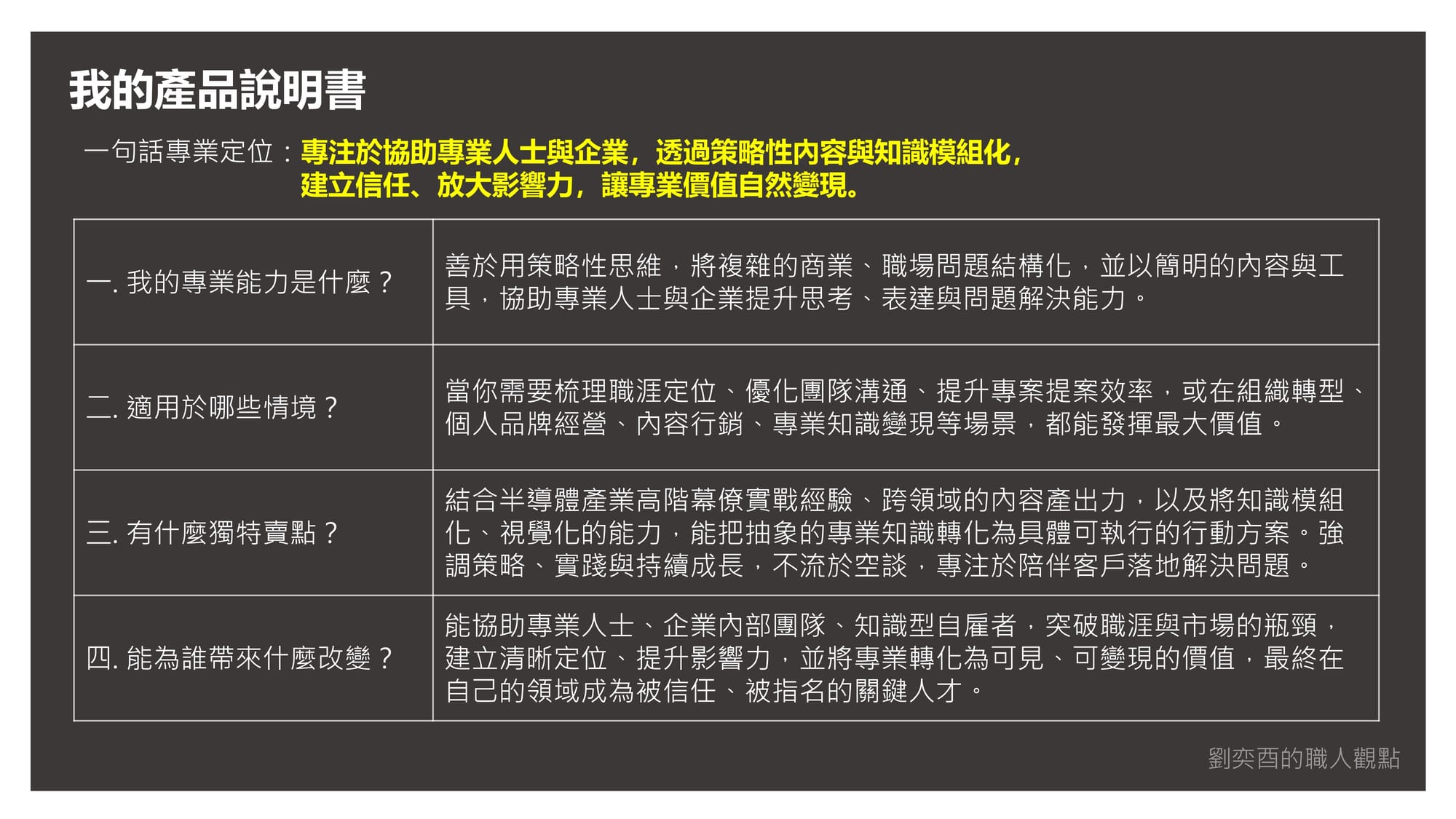

我會建議大家用「產品說明書」的方式來看自己:

一、你的專業能力是什麼?

二、適用於哪些情境?

三、有什麼獨特賣點?

四、能為誰帶來什麼改變?

當你能用一句話,清楚說明自己的專業定位,這就是你個人品牌的起點。我自己在轉換職涯跑道成為自雇者的過程中,曾經迷惘、徬徨。直到有一天,我寫下:

「我專注於協助專業人士用內容建立信任,讓影響力自然發生。」

這句話成了我的「專業說明書」,也讓我在每一次自我介紹、每一場合作中,都能自信地展現價值。不誇張,在成為自雇者後的幾年裡,我時常在修改「這句話」的內容。

說到這裡,其實剛成為自雇者那幾年,我也經歷過「誰會在意我能做什麼」的焦慮。離開組織後,沒有頭銜、沒有團隊光環,每一次介紹自己都像重新歸零。那段日子,我不斷嘗試各種說法,甚至懷疑過自己是否該「多說一點」來證明價值。

直到我真正理解:客戶找我的理由,從來不是因為我比誰厲害,而是我能解決他們的問題,並且能清楚說出解決問題後所創造的效益。

這個體會,讓我開始專注在如何用一句話讓對方明白我的專業價值與定位,而不是堆砌頭銜或經歷。每一次調整、每一次精簡,都是對自我定位的再確認。

這個過程,也成了我職涯裡最重要的練習之一。

...

二|案例故事:從默默做事到被主動指名

我有一位朋友,原本是設計公司的資深設計師,工作認真、能力出眾,但始終在團隊裡默默做事,是個不錯的工具人。(這算褒、還是貶 XD)

每次他來請教我的經驗,我總是告訴他要累積「數位足跡」讓人看得見、找得到,但他總是沒有後續動作。有一天,他終於開始在社群平台固定分享一些設計專案背後的思考、流程與細節,偶爾也談談設計如何解決商業問題。

一開始,反應平平,更多的親朋好友們的按讚支持。但他沒有放棄,持續半年後,開始有業界夥伴主動私訊請教,甚至有新客戶直接指名合作。

他問我:「為什麼只是多寫了一些東西,影響力就變大了?」

我說,這不是聲量的問題,而是信任的累積。

當你願意持續輸出專業內容,讓別人看見你的思考與價值,你就從「被動等待」變成「主動被看見」。這種影響力,是靠時間、內容與真誠一點一滴堆疊出來的。

他聽完我的話,沉默了一下,然後有點不服氣地說:「可是社群上的文章還是沒什麼人看呀?按讚的也都是熟人,真的有用嗎?」

我笑著回他:「這正是個人品牌經營最常見、也是最初的迷思。」

你以為要的是「很多人」看見,但其實真正重要的是「對的人」看見。

你持續輸出專業內容是希望吸引潛在客戶、合作夥伴,還是只是想得到路人的掌聲?如果你只是追求數字,容易迷失方向;但如果你聚焦在讓目標受眾看見你的價值,哪怕一開始只有一兩個人認真看,也比一百個無關痛癢的按讚來得有意義。

我進一步舉例:專注在單一專業領域,持續分享高品質內容,會讓你在市場中建立明確的形象和專業性。當受眾一想到這個領域,就能聯想到你。這不只是流量的問題,更是信任的建立。

而且,真正會主動找你合作的人,往往不是那些每天留言、按讚的朋友或同行,而是默默觀察你很久、需要你的專業時才會現身的潛水客戶。這些人並不會頻繁互動,但他們會仔細閱讀、評估,等到需要時就會直接聯繫你。

經營個人品牌不是為了取悅所有人,而是要讓「對的人」被你吸引。

當你聚焦在目標受眾的需求,內容自然會有方向,也更容易建立長期的信任與合作關係。即便你現在看到的回饋並不多,但這是一場耐力賽。只要你持續輸出專業、真誠且有價值的內容,時間會證明這些努力的價值。當第一個主動指名你的客戶出現時,你會明白,自己肯定做對了什麼,這一切都值得。

他聽完後,點點頭,說:「原來我一直搞錯重點了。」

我說:「沒錯,經營個人品牌,不是要成為網紅,而是要成為你專業領域裡,值得信賴的那個人。當然,如果你的目標是網紅,那你可能就找錯人了。」

其實,這樣的故事不只發生在我朋友身上,也發生在許多專業人士身上。當我們終於跨出第一步,開始被看見、被指名,往往會遇到下一個難題:

「如何讓這份信任與連結持續下去?」

這時候,經營個人品牌的難度就不再只是「有沒有曝光」,而是「你呈現的樣子,是否足夠真實且值得長期信賴」。

這也是我這幾年觀察到,許多職人或自雇者在經營個人品牌時,最容易卡關的地方。

...

三|職人觀點:真實與策略的平衡

社群時代,經營個人品牌很容易走向「表演型職人」的路線。

我們看到許多人在網路上展現完美形象、成功故事,卻忽略了真誠的力量。這是我這兩年真實的觀察,也慶幸自己不是現在才成為自雇者,因為這不是我擅長,肯定更不容易被對的人看到。

不過,這也讓我反思有專業、有實力的人,現在要做個人品牌真的難多了,但也不是不可能,核心概念和策略還是不變的,只要找對方向、用對方法。

我始終相信,個人品牌不是演戲,而是有策略地展現真實自我。策略,是讓你聚焦、讓更多人看見你;真實,則是讓你走得長遠、讓人願意相信你。

你可以自問三個問題:

一、我想被記住的,是什麼樣的專業形象?

二、這個形象和我的真實自我有多大落差?

三、我願意為了這個形象,長期投入多少心力?

如果答案讓你感到壓力或不自在,或許該調整一下自己的品牌經營方式。最好的個人品牌,是你最自然的樣子,也是你最擅長的專業。

分享我早期在筆記本上寫下的答案。

一、我想被記住的專業形象,是一位真誠且有深度的職人,能夠用專業知識溫暖並啟發他人,並且持續累積信任與影響力。

二、我認為這個形象與真實自我高度契合,因為我強調真實與策略的平衡,不做表演型職人,展現自然且專業的自己。但如何讓人看見專業、累積信任與影響力,會是不小的挑戰。

三、我願意為了這個形象長期投入大量心力,持續學習、分享與經營,因為這是職人精神與專業影響力的核心所在。

希望看到這份電子報的你,的確有感受到、也能認同。

...

四|行動建議:內容有溫度,影響力更長遠

很多人問我,專業內容怎麼寫才會有人看?

我的經驗是:「講一個與對方有關的故事。」

內容的價值,在於「與我何關、對我何益」。如果你的專業分享,能讓讀者看到自己的困擾、得到啟發,他們自然會願意閱讀、分享,甚至主動聯繫你。

我曾經在一場講座上,分享自己轉換職涯為自雇者的經歷。那場講座後,收到最多的回饋不是我後來如何成功,而是大家對於「身兼家庭與新手爸爸的壓力、中年歸零後如何重新站起來」的共鳴。

專業內容不必完美,但要有溫度、有故事、有啟發。

我會建議有志於打造個人品牌,甚至是計畫成為自雇者的人練習:

.寫下「我的專業說明書」:請你花五分鐘,寫下一句最能代表你專業定位的話。越簡單、越聚焦越好;日後當你有機會向他人分享時,把這句話加進去。

.主動幫助一位同事或朋友解決一個小問題,並觀察對方的反應。你會發現,信任就是這樣一點一滴累積起來的。

...

結語:專業的社會價值與責任,也會伴隨而來

當我們談個人品牌、談專業影響力,最終的目標並不是自我滿足,而是為了創造更大的社會價值。真正的影響力,是你能為社群、產業、甚至社會帶來正面改變。

也許你會覺得這話說得有些冠冕堂皇。我起初也會有這樣的想法,但是當我幫助了更多人、可以做到的更多時,希望能獲得更多的影響力、創造更大的社會價值的念頭,就自然的慢慢浮現出來。甚至開始有人會提醒我,自己的一言一行是有社會責任的。

想想你的專業,能為這個世界多做一點什麼?也許是一場免費講座、一份知識分享、一個公益專案。當你開始這樣做,你的品牌會有更深的溫度與力量。

你有什麼想法、故事或疑問,歡迎回信與我分享。

...

期待下週與你分享更多洞見!

如果你覺得這篇電子報對你有幫助,歡迎分享給朋友!

更多閱讀心得與思考分享,請見我的部落格 https://thinking-to-win.com

劉奕酉|鉑澈行銷顧問策略長、企業培訓顧問、暢銷書作者

擁有高科技產業十多年策略行銷與高階幕僚經歷,為台灣少數具有深厚實務背景的商務顧問,專注提供企業與職場工作者在思考、表達與問題解決領域的培訓與顧問服務。同時也是職場生產力作家,多家出版社、社群媒體指定邀稿對象;一年閱讀百本書、寫作百篇以上職場文章,以知識萃取、高效產出與全息圖解而廣受好評。

線上課程:《劉奕酉的職場致勝賽局》

相關著作:《我用模組化簡報,解決99.9%的工作難題》、《高產出的本事》、《20道資料視覺化難題全解析》、《高勝算的本事:用數據思維打造破局思考力》、《看得見的高效思考:一流工作者教你把思考轉換成圖像,讓每次表達都直擊人心》

培訓、講座、專欄、顧問服務邀約,或文章轉載授權請私訊聯繫 (easypresentation2016@gmail.com)