書選閱讀|輝達之道:黃仁勳打造晶片帝國,引領AI浪潮的秘密(上)

關於商業周刊出版《輝達之道》一書的導讀與專訪內容。

意料之外、預想之中,同一時間出版了三本黃仁勳的傳記。

不過切入點不太一樣。如果只是想快速了解輝達的歷史和重要事件,我會建議閱讀三采的《輝達之道》相對簡潔易懂。不過這本商業周刊出版的《輝達之道》更多了許多細節和相關人物的專訪。

聽聞這本書的作者,是矽谷資深科技作家金泰,不僅邀請到黃仁勳本人的現身說法,還從輝達草創員工、高階主管,花了31年專訪百餘業內人士,為大家首度解密輝達重要歷程的背後故事,我覺得更是這本書的可貴之處!

全書分為四個部分。

一|黃仁勳的性格養成到輝達的成立(早期|1993年以前)

二|第一款產品的挫敗到和台積電的聯手(瀕死|1993-2003年)

三|GPU時代的到來與CUDA生態系打造(崛起|2002-2013年)

四|進入人工智慧領域(走向未來|2013年至今)

很榮幸在這本書正式出版之前,就接獲商業周刊的導讀邀約,也因此有機會搶先閱讀書稿。這裡我想就訪談的一些重點來整理這本書的脈絡,讓你能掌握這本書的全貌;至於細節,就留待你自行閱讀囉。

首先是訪談的上集部分。

...

問:我們都知道黃仁勳是從小移民的台灣囝仔,本書作者也從他的成長背景,以及打工、求學經驗,找出黃仁勳的性格養成關鍵。先請劉老師為讀者分享書中提到的幾個重要時刻。

在這本書中提到黃仁勳的成長背景,的確有提到不少關鍵時刻對他的性格養成產生了重要的影響,其中有四個是我想和大家分享的。

第一個時刻,是黃仁勳的父母為了給孩子更好的生活機會,做出了移民的重大決定。

在台灣出生,因為父親的工作需要而移居到泰國,又因為泰國的政治動盪而將黃仁勳和他哥哥移民到美國;不過父母當時並沒有一起過去美國,那時黃仁勳就住在肯塔基州的寄宿學校。

由於年紀小和種族差異,他成為被霸凌的對象,但最終學會克服恐懼並與室友成為朋友,同時也學習和養成舉重的習慣。黃仁勳在書中表示,寄宿學校的日子是他人格養成的關鍵時期,讓他沒那麼容易害怕了,並且可以忍受很多不適。

身為移民,黃仁勳從小就體會到必須比別人更努力才能成功的道理。這段經歷也培養了他堅韌、不輕易退縮的性格,也養成了適應環境變化的能力和對機會的珍惜。

第二個時刻,是黃仁勳曾經是青少年乒乓球員,還打進了美國青少年雙打公開賽。

黃仁勳總在放學後到一家名為「球拍宮」的桌球俱樂部,一方面是他在這裡找到對這項運動的天分和熱情,另一方面也是可以擦地板賺些外快。

當他十三、四歲,有一次到拉斯維加斯參加全國乒乓球錦標賽。

但因為那裡的聲光娛樂太誘人了,他在比賽前夕沒有好好休息,反而整晚沒睡在賭城大道遊蕩到天亮,結果比賽慘敗。而他也永遠忘不了那次失敗的教訓。

十五歲時,他打進美國青少年雙打公開賽拿下了第三名。因為他很清楚自己不該再分心了。

拉斯維加斯比賽的慘敗,讓他體會到專注的重要性,並從錯誤中學習。之後在美國青少年雙打公開賽中獲得第三名的成績,證明他有將教訓轉化為進步動力的能力。

這段經歷顯示了黃仁勳對自己感興趣的事物會投入極大的熱情和專注力,也培養了他追求卓越和不輕易放棄的精神。

第三個時刻,是他在丹尼餐廳的打工經驗,從事洗碗、掃廁所等基層工作,讓他體會到工作的辛勞,以及在工作中追求卓越的態度。

黃仁勳說:我掃的廁所應該比史上任何執行長都多!

這份工作教會他如何應對混亂場面、在時間壓力下工作、與人溝通和處理錯誤。

也培養了他務實、能吃苦耐勞的性格,以及對細節的重視,即使是微不足道的工作也要盡力做到最好;在工作品質中找到滿足感,以最高標準完成每一項任務。

第四個時刻,是在奧勒岡州立大學電機系畢業後到AMD當晶片設計師、LSI當業務時。

在AMD擔任微晶片設計師的經驗,讓他對晶片設計有深入的了解。

雖然在AMD表現傑出,但他卻覺得工作單調乏味,並開始質疑自己設計微處理器的工作,這顯示他不安於現狀,並追求更高效率的動力。後來他發現LSI正在開創可望使晶片設計過程更快、更簡單的工序,因此毅然決然加入LSI。

這顯現出他有前瞻性的思考和願意冒險的性格。

在LSI擔任與顧客配合的技術角色,讓他學習如何與客戶溝通,並了解市場需求,也讓他接觸到繪圖晶片的相關知識,為日後創立輝達奠定了基礎。這段經歷讓黃仁勳體認到,驅使自己不斷前進的重要因素是願意比別人付出更多努力,並忍受更多磨難。

在書中黃仁勳說:偉大不在於智力。偉大來自性格。

對他來說,在面對惡劣乃至微乎其微的機率時堅持不懈、奮鬥到底,就是工作的本質。而性格在他看來,只可能是克服挫折和逆境的結果。

總結來說,這些關鍵時刻都對黃仁勳的性格養成產生了深遠的影響。

從移民經歷培養出適應力與責任感,從桌球運動培養出專注和毅力,從基層打工經驗培養出務實和追求卓越的精神,以及從晶片設計和業務經驗培養出技術知識和前瞻性思考。

這些經歷共同形塑了黃仁勳堅韌、務實、追求卓越、專注,以及有前瞻性的性格,也為他日後創立輝達並帶領公司走向成功奠定了基礎。

...

問:我們來聊聊輝達的起源。剛剛有提到的丹尼餐廳,原來黃仁勳就是在這裡跟另外兩位志同道合的工程師決定創立輝達,他們是怎麼三人是認識的呢?作者金泰也有直接採訪到兩位創辦人,他們眼中的黃仁勳又是怎麼樣的人呢?

輝達的另外兩位創辦人,克里斯.馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)和柯蒂斯.普里姆(Curtis Priem)在昇陽電腦時期是同事,主要負責開發圖形晶片。

昇陽是高階UNIX電腦工作站的早期開創者,不過自己沒有製造晶片,所以得仰賴LSI幫它們製作出晶片,而LSI則是派了黃仁勳來管理昇陽這家客戶,柯蒂斯和克里斯負責設計,而黃仁勳則是幫助他們設想如何做出來;這就是他們三人認識的過程。

後來,他們開發出GX圖形晶片為昇陽帶來了可觀的營收,三年之間成長了近三倍。(從1987年的2 億6千2百萬美元成長到1990年的6億5千6百萬美元。)

GX圖形晶片的成功,讓柯蒂斯和克里斯在事業上都獲得了晉升,也有了自己的團隊。不過也開始遇到了阻礙,昇陽電腦開始變得保守,不再願意投入資源在創新上,這也使得他們兩人萌生離開昇陽的念頭,想要拿著他們設計晶片的想法向三星提案。

不過他們需要一位有商業頭腦的夥伴幫自己和三星打交道,畢竟這兩位都是純粹的工程師,對於商業提案與談判都不在行。於是找上了黃仁勳,那時黃仁勳也因為昇陽這家客戶的成功而獲得晉升,轉入技術授權領域,為第三方打造客製化的晶片系統。

柯蒂斯和克里斯請黃仁勳協助撰寫和三星合作的契約,構思和三星打交道的商業策略。

有一天,黃仁勳說:我們幹嘛為他人作嫁?

為什麼不自己成立一家公司?

不過,為了說服黃仁勳離職加入,他們針對市場有多大這個問題探討了很久。

黃仁勳說,我熱愛我的工作、你們討厭你們的工作。我幹得很好,你們做得很爛。我到底憑什麼要跟你們離開?於是告訴另外兩人,如果有辦法證明自己開公司最終可以達到年銷售額五千萬美元,就加入他們。

柯蒂斯和克里斯很早就意識到PC遊戲市場的潛力。他們知道,隨著Windows等作業系統的發展,PC將需要更強大的圖形處理能力。三人在丹尼餐廳碰面時,柯蒂斯和克里斯向黃仁勳展示了他們對繪圖晶片技術的掌握和對PC市場的分析,成功說服黃仁勳加入他們。

當然,最終是黃仁勳自己判定營收五千萬美元是可能的。根據就是他愛打電動,認為電玩市場將蓬勃發展,也看好顯示卡與繪圖晶片的市場。

於是輝達這家公司成立了。

關於輝達的英文名nVIDIA的由來也是很有意思的。

他們設計的第一款晶片取名為「GX Next Version」(意指下一版的 GX),簡稱GXNV。

不過黃仁勳要他們放下GX,不僅是和過去一刀兩斷、也是為了避免侵權爭議,於是新的晶片就叫做NV1。

在為公司取名時討論過也否決掉許多想法,最後剩下的選項是Invidia這個字,這是柯蒂斯在找「envy」的拉丁字發現的,帶有嫉妒的意思。他們捨棄掉『I』,採用『nVIDIA』來紀念正在研發的NV1晶片,也暗自希望有朝一日nVIDIA會成為人家嫉妒的對象。

於是,nVIDIA就正式成為公司名稱。

這本書的作者金泰為了撰寫這本書,採訪了許多輝達的現任和前任員工,包括兩位創辦人,在他們眼中都認為黃仁勳是一位具有遠見、堅韌不拔,而且對細節極為重視的領導者。

首先,黃仁勳對技術有深入的了解,這讓他能在公司做出重要的決策。

其次,黃仁勳對工作的投入程度極高,並以身作則要求所有員工以光速工作。黃仁勳的直率和坦誠也讓這兩位創辦人印象深刻,他會直接指出問題並要求員工為自己的工作負責。

最後,他們認為黃仁勳的管理風格與一般美國企業截然不同,黃仁勳會鼓勵員工自主,同時也要求他們以最高標準完成工作。

...

問:輝達的創辦人之一普里姆在接受本書作者專訪時,大方坦承他認為:「如果NV1 沒有失敗,輝達不會成功。」大部分的人可能只看見輝達輝煌的一面,但其實輝達在早期經歷過瀕臨倒閉的經驗,最後又是如何起死回生的呢?

NV1的失敗源自於輝達嚴重誤判了市場。

首先,由於記憶體價格的暴跌使得NV1內建記憶體節省成本的優勢消失了。

其次,是NV1的音訊功能和當時的市場標準不相容,使得運用輝達晶片的遊戲運作效果幾乎都不太好,尤其是和當時的熱門遊戲《毀滅戰士》(Doom)也不相容。在市場反應冷淡、銷售慘淡的情況下,導致輝達面臨嚴重的現金危機。

黃仁勳坦承,輝達在NV1上犯了多項重大錯誤,包括市場定位和產品策略。這也讓輝達學到,市場真正需要的是以合理價格提供最快繪圖效能的產品,而不是過多不必要的功能。

在NV1失敗後,輝達與Sega簽訂合約,為其下一代遊戲機開發NV2晶片。

然而,由於NV1的失敗,加上市場競爭激烈,NV2的開發也並不順利。NV2並未如預期般帶來營收,導致輝達的財務狀況雪上加霜。

在NV1和NV2相繼失敗後,輝達瀕臨破產,公司員工從一百人裁減至四十人。

不過這時候市場上出現了一家可怕的競爭對手,比輝達晚一年成立的3dfx(台灣稱為恩雅)推出了第一款產品,巫毒顯示卡,也因為熱門遊戲《雷神之槌》使得公司營收爆炸性成長,從四百萬美元提升兩年後的兩億三百萬。

當時這家公司的高階主管知道輝達正面臨嚴峻的財務壓力,正考慮購併這個衰退中的對手。不過最後他們沒有這麼做。因為他們相信輝達難逃破產命運,等到輝達倒台就能以更便宜的價格買下人才和資產了。

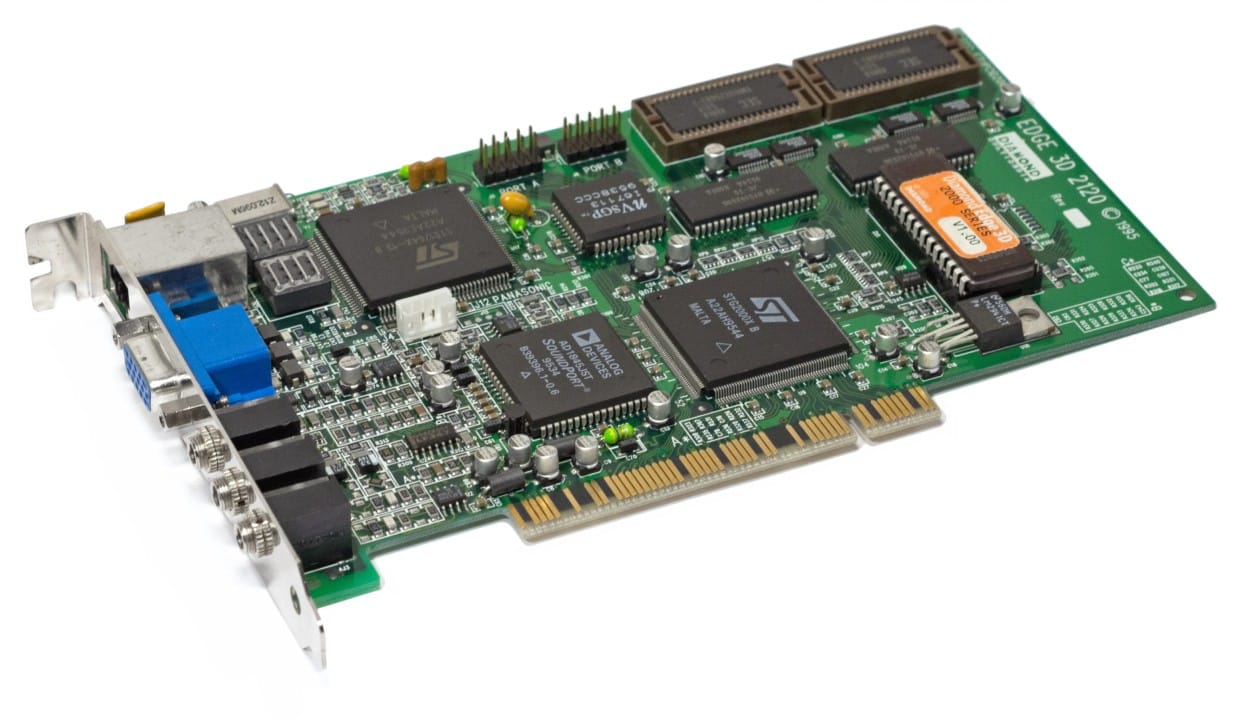

為了生存下去,輝達決定開發NV3,也就是後來的RIVA 128晶片。

黃仁勳堅持這必須是市場上最強大的晶片,為了加快開發速度,輝達投資一百萬美元購買晶片模擬機,以便在晶片原型完成前測試軟體驅動程式。在當時輝達帳面上只剩下三百萬美元,只夠支付九個月的薪水,現在只剩夠支付六個月了。

為了確保產品品質,黃仁勳從競爭對手威綸公司取得VGA核心的授權。而且不只和威綸簽了授權協議,還將威綸的VGA晶片設計師哥波爾.索蘭基(Gopal Solanki)挖角過來擔任輝達的專案經理和執行長的首席特助。

在時間和資源都極為有限的情況下,最終成功推出產品。

RIVA 128的成功上市,讓輝達起死回生,並奠定了其在繪圖晶片市場的地位。

一方面歸功於黃仁勳對技術的堅持,以及他要求員工以光速工作的決心;另一方面,黃仁勳也積極尋求外部資金,並說服主要客戶提供過渡融資,讓公司有足夠的時間從挫敗中恢復。

而輝達也從NV1的失敗中學到,做出好的產品比做出好的技術更重要,必須專注於市場真正需要的產品。黃仁勳也開始思考如何讓公司維持領先地位,並提出了「三團隊,兩季節」的產品開發策略。

...

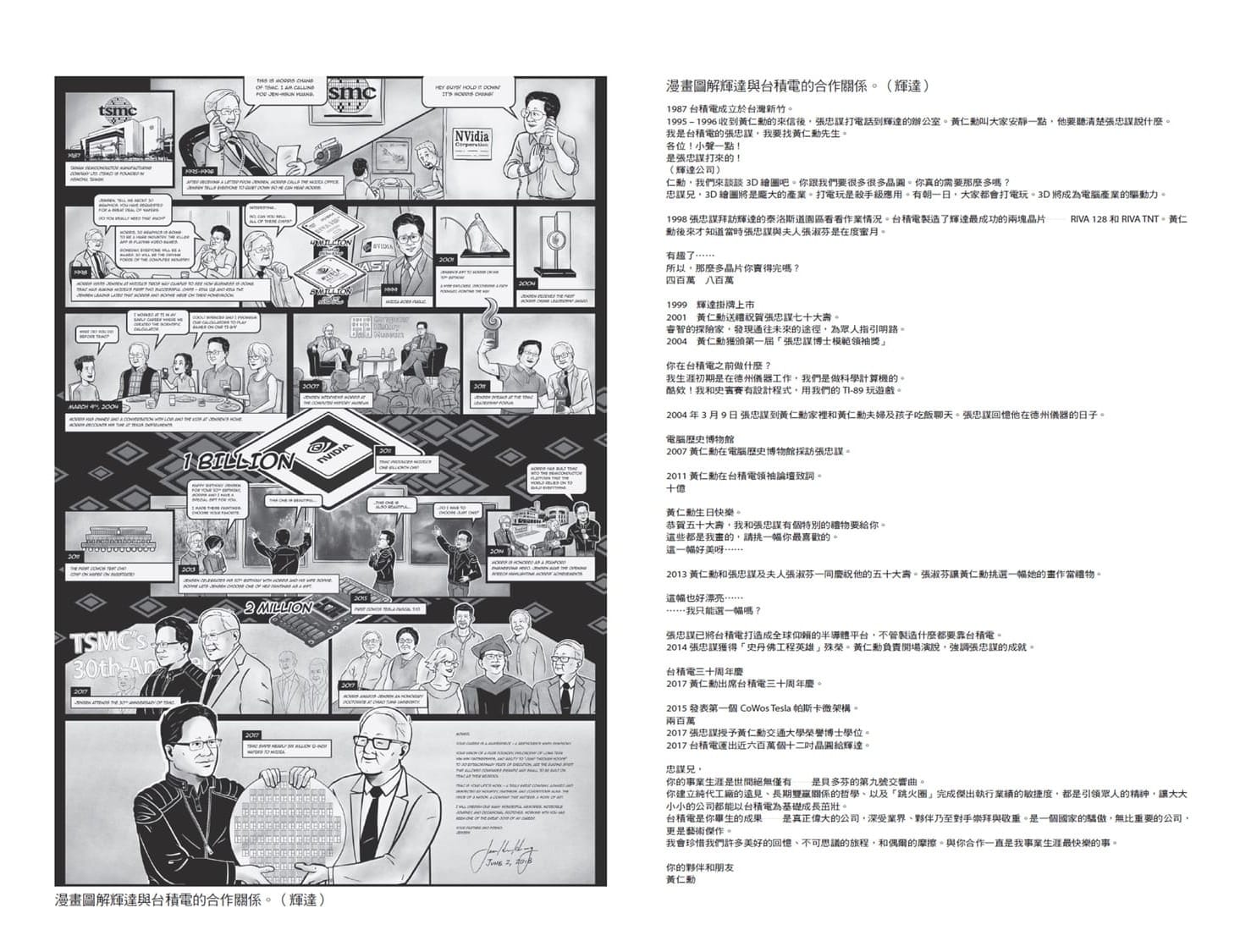

問:之前黃仁勳回台的時候,還邀請到台積電創辦人張忠謀先生一起吃飯,大家一定對這個新聞畫面很有印象吧!我們對台積電和輝達之間的合作關係也很好奇,《輝達之道》作者也訪問到台積電前執行長蔡力行現身說法。請劉老師分享一下,這段淵源是如何開始的呢?

輝達在創立初期,沒有實際量產晶片,而是將晶片製造外包給專業的晶圓代工廠。

早期輝達的晶片是由歐洲的公司代工(SGS-Thomson),但這家公司的聲譽不佳,在成本上也難以與東亞的晶圓廠競爭。在一次與紅杉資本的會議上,投資人建議輝達與台積電合作。

黃仁勳很早就意識到台積電的重要性,所以積極與台積電建立合作關係。

從1993年創立以來,黃仁勳曾數度致電台積電自我推銷,但都沒有進展。1996 年,他嘗試更私人的接觸,寫了封信給台積電的執行長張忠謀,問能否與他討論輝達的晶片需求。

這一次,張忠謀打給他了,也約好會面的時間。

黃仁勳勾勒了輝達的未來計畫,也如願從台積電那裡要到一些產能,雙方的關係似乎進展得頗為順利。1998年張忠謀趁著與夫人張淑芬度蜜月的期間,繞過來拜訪輝達的泰洛斯道園區看看作業情況;同年,輝達讓台積電成為它最大的供應商。

黃仁勳曾在2001年曾送禮祝賀張忠謀七十大壽,並在2004年獲頒第一屆「張忠謀博士模範領袖獎」;張忠謀還曾到黃仁勳家裡作客,與黃仁勳夫婦及孩子一起吃飯聊天。

直到現在,兩人一直保持著很好的關係。

這本書的作者金泰也採訪了台積電前執行長蔡力行。

輝達剛開始和台積電合作時,蔡力行是這家晶片製造商的營運執行副總經理。後來升任執行長的他,當時負責所有製造業務,也是和輝達聯繫的首要窗口。

蔡力行說:「我幫黃仁勳做晶圓。從一開始,他的才華和領袖魅力就展露無遺。」

蔡力行記得黃仁勳在價格方面咬得很硬,很難談判。黃仁勳告訴他,自己做生意的哲學叫「粗略的公平」意思是彼此的關係並非一片平坦,而是有高低起伏,而公平是最重要的。

雖然不是每一次的合作都是雙贏。有時一方會在特定交易或事件拿到比較多好處,下一次就會主客易位了;只要幾年後雙方大約就會是一半一半,這就是正向的關係。

蔡力行說:那些事情讓他對黃仁勳這位生意人印象深刻。當台積的晶圓沒有按時交貨給他,他也會毫不客氣打電話給自己,完全不會客氣。

不過我們一起遭遇也克服了許多逆境。如果你看兩家公司,過去三十年來,你找不到更好的夥伴關係了。蔡力行認為,輝達與台積電的合作是雙贏的局面。台積電為輝達提供了先進的製程技術和穩定的產能,讓輝達能夠專注於晶片的設計和開發。

同時,輝達的訂單也為台積電帶來了可觀的收入,並推動了台積電的技術進步。

總結來說,輝達與台積電的合作,是建立在對彼此實力的認可和對未來發展的共同願景之上。

台積電為輝達提供了強大的製造後盾,而輝達的訂單也推動了台積電的成長。這段合作關係,不僅是兩家公司的成功故事,也是全球半導體產業發展的重要一環。

...

問:談到輝達,不能不提它與英特爾的競爭。到底輝達做對了什麼,讓英特爾無法超越,作者金泰在書中也有提出他的見解。請劉老師與我們分享一下。

英特爾向來既是輝達重要的合作夥伴,也是潛在競爭對手。

輝達的圖形晶片都必須與英特爾的處理器相容,因為英特爾是PC市場的首要CPU製造商。但就在輝達的RIVA128大賣的幾個月後,英特爾宣布推出自己的晶片:i740。

那是英特爾對輝達的直接挑戰,兩家公司正式成為競爭對手。

全球每一家PC製造商都得看英特爾臉色,因為絕大部分的CPU都是由英特爾提供。在英特爾宣布推出自家產品後,也表示輝達的銷售將會受到排擠效應。於是黃仁勳在一場全公司會議上宣布,輝達的任務是在英特爾把自己趕出業界之前宰掉他們。我們得先下手為強。

輝達的做法很簡單:加倍努力工作,以擊退這個新的競爭對手。

所有團隊成員經常工作到深夜,回到家裡睡兩、三個鐘頭,起床繼續工作。

此外,黃仁勳也借鑑業界龍頭的經驗,提醒自己:如果不投資,很快就會被淘汰。

書中提到IBM和Intel這兩個例子。

1981年,IBM推出PC徹底改變電腦運算產業。

這家電腦製造商為 PC 做出了兩個關鍵性選擇改寫整個產業的發展,第一個是選擇Intel 8088 晶片作為PC的處理器,第二個選擇是決定使用微軟的MS-DOS作為PC的作業系統。

但IBM犯了一個致命的策略錯誤,對自家公司的規模和銷售管道信心十足,因此沒有取得英特爾和微軟產品的獨家使用權。後來擁有與 IBM PC 相同硬體但價格較低的「PC相容」複製品充斥市場。戴爾和惠普等PC製造商反客為主,將IBM擠出了它自己一手打造的PC市場,最後IBM在2005年將個人電腦部門賣給了聯想(Lenovo)。

IBM這個策略錯誤造成的後果之一是促成微軟與英特爾合作無間的關係,過去四十年來,這兩家公司一直主宰著電腦產業。

而英特爾,則是錯過了智慧型手機處理器的出現和人工智慧軟體的崛起。

早在2006年英特爾就因為價格過低而拒絕,錯失了與蘋果合作開發智慧型手機晶片的機會。後來又因為在晶片製造技術上的落後;以及專注於CPU的發展,忽略了GPU在圖形處理和通用運算上的潛力,未能及時轉型而錯失了許多發展機會。

而輝達之所以能夠避免類似的陷阱,因為它有一位技術型執行長黃仁勳。

他是工程師,也是電腦科學家,更是一個具有商業頭腦的經營者。

輝達瘋狂加班的極端文化源自於執行長本人,黃仁勳對工作兢兢業業,生活幾乎圍繞工作打轉,看不起任何對工作不那麼投入的人。

輝達的成功並非偶然,而是建立在對市場趨勢的敏銳洞察、對技術創新的不懈追求,以及獨特的企業文化之上。相較之下,英特爾因為錯失市場先機、在技術投資上落後、以及未能及時轉型而錯失了許多發展機會。

這場競爭,不僅是兩家公司的競爭,也代表著兩種不同經營理念和戰略的對決。

作者金泰認為,輝達之所以能超越英特爾,是因為它更具前瞻性、更重視創新,並擁有獨特的企業文化。輝達的成功,不僅僅是技術上的勝利,也是戰略和執行力的勝利。

...

問:最後也請劉老師分享,輝達能成為最成功的科技巨頭,在《輝達之道》中提到的這些故事裡,您認為最重要的關鍵是什麼呢?

輝達的成功並非單一因素所致,而是多方面因素協同作用的結果。

其中最重要的是,黃仁勳的領導風格與獨特的企業文化,這使得輝達能在競爭激烈的科技產業中脫穎而出。此外,對技術創新的堅持、對市場趨勢的精準判斷與前瞻佈局、與策略夥伴的緊密合作,獨特的市場定位策略和定價能力,以及對人才的重視,也都對輝達的成功至關重要。

這些因素結合在一起,使輝達成為今日的科技巨頭。

延伸閱讀|輝達之道:黃仁勳打造晶片帝國,引領AI浪潮的秘密(下)

...

歡迎收聽【商周讀書會】的專訪內容

Apple:https://bwnet.pse.is/6xl52g

KKBOX:https://bwnet.pse.is/6xl5r7

Spotify:https://bwnet.pse.is/6xl5wc

SoundOn:https://bwnet.pse.is/6xl645

劉奕酉|鉑澈行銷顧問策略長、企業培訓顧問、暢銷書作者

擁有高科技產業十多年策略行銷與高階幕僚經歷,為台灣少數具有深厚實務背景的商務顧問,專注提供企業與職場工作者在思考、表達與問題解決領域的培訓與顧問服務。同時也是職場生產力作家,多家出版社、社群媒體指定邀稿對象;一年閱讀百本書、寫作百篇以上職場文章,以知識萃取、高效產出與全息圖解而廣受好評。

線上課程:《劉奕酉的職場致勝賽局》

相關著作:《我用模組化簡報,解決99.9%的工作難題》、《高產出的本事》、《20道資料視覺化難題全解析》、《高勝算的本事:用數據思維打造破局思考力》

培訓、講座、專欄、顧問服務邀約,或文章轉載授權請私訊聯繫 (easypresentation2016@gmail.com)