書選閱讀|自媒體斜槓一年,我多存了250萬:斜槓致富的系統化做法與身為自雇者的兩個反思

斜槓致富的系統化做法與身為自雇者的兩個反思。

斜槓的價值,是為了獲得更多選擇自由。

透過斜槓帶來的能力提升,讓人有機會選擇職涯、甚至創造出屬於自己的職涯;而當斜槓發展到一定水準,自然會出現更多轉換跑道的選項。

另一方面,斜槓可以帶來更多收入,這是最直觀的效益。

...

然而斜槓是否意味著必須脫離職場成為自雇者?這個答案見仁見智,而且隨著時間推進,我認為也有了更多可能性。

過往在正職以外創造斜槓的機會,大多來自於工作職務上的跨域而產生的。比方說簡報、寫作、表達或是視覺設計等能力,你說這些是工作技能、還是斜槓?取決於應用的場景。

我認為關鍵在於創造出更多的附加價值。

只要能將技能結合特定場景,就能發揮不同的價值;而多個技能與場景的相互結合與應用,更能創造出獨特性的斜槓。正如亨利溫在書中所提到的,不要拘泥於斜槓的形式或標準,只要積極行動,並在過程中有所成長,就是實踐斜槓的理念。

...

然而,一個人斜槓的再多,可能也只有自己知道可以創造哪些價值。

要想讓更多人知道,就必須透過打造個人品牌來展現出自己的價值,藉此吸引更多機會和合作,讓職涯發展有更多選擇。

從這個角度來看,無論你是自雇者、還是職場工作者,打造個人品牌都有其必要。舉凡工作報告、會議應對,甚至是工作成果的交付,其實都在形塑著你的個人品牌,比方說讓人覺得邏輯嚴謹、應對得宜、做事靠譜,又或者是專業能力很強等等。

...

那麼,斜槓可以從哪裡開始呢?

我的建議是:就從記錄你的生活與工作做起。

紀錄,代表著你開始觀察自己和周遭,開始結構化的梳理脈絡,而這本身就是一項重要的斜槓能力。

在這個過程中,你可能會發現一些斜槓的新契機。

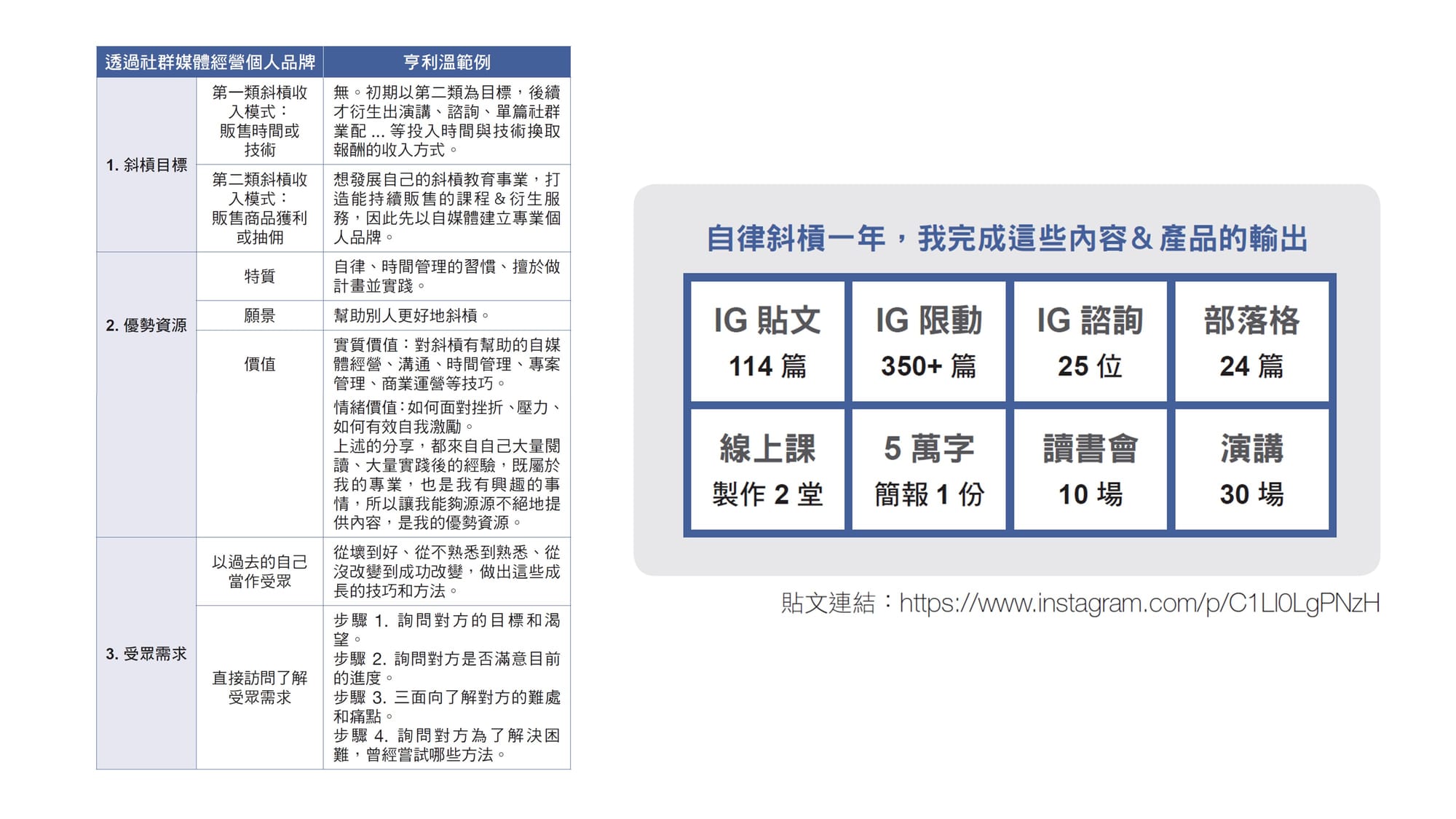

又或者,試試亨利溫的做法。

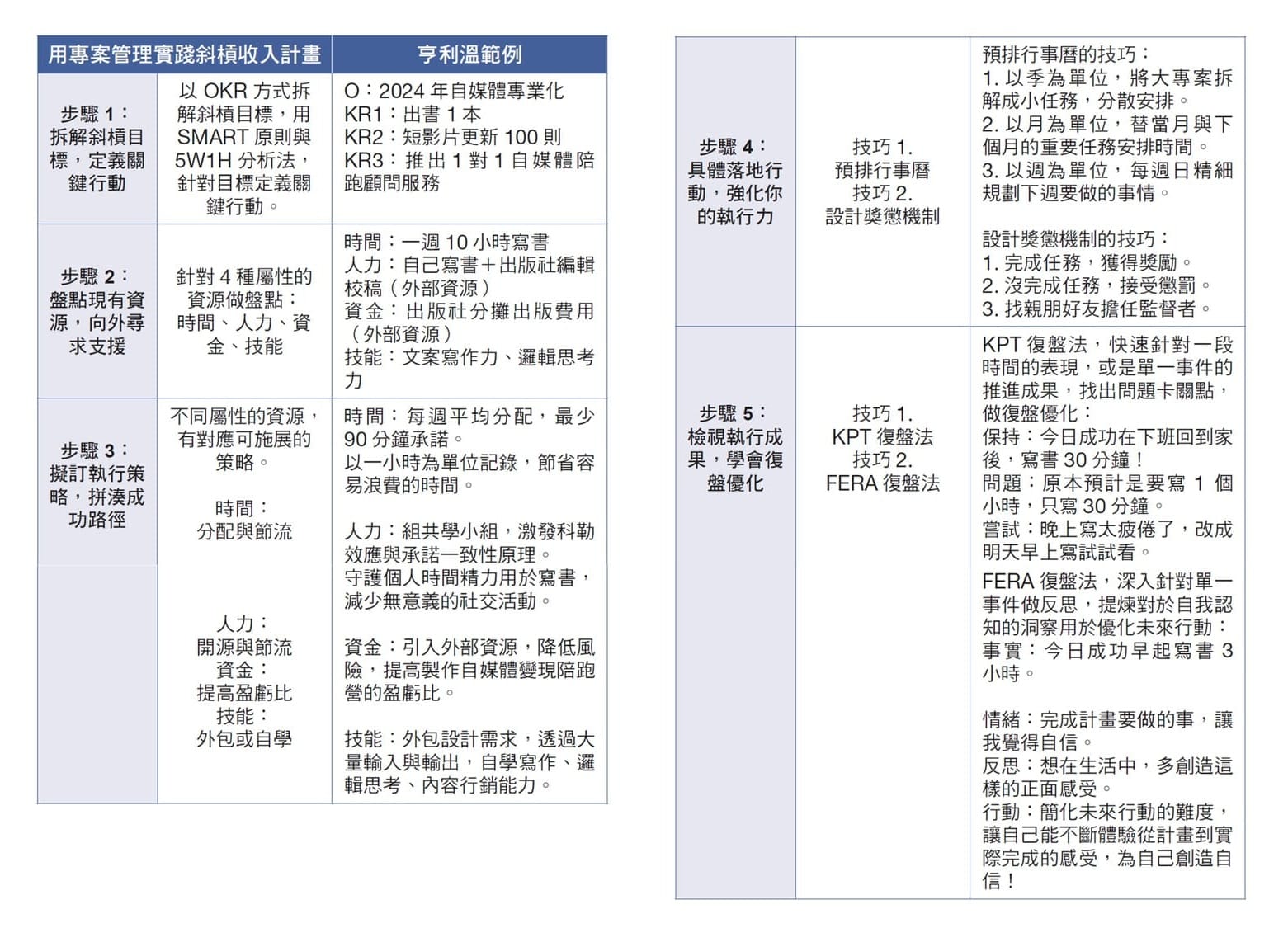

他在這本書中把打造斜槓視為一個「專案」來進行,提出了五步驟的建議,值得有心想斜槓的讀者們參考。

一|拆解斜槓目標,設定具體的關鍵行動。

二|盤點現有資源,向外尋求支援。

三|擬訂執行策略,將有限資源最大化運用。

四|具體落地行動,透過機制來創造行動誘因。

五|檢視執行成果,學會覆盤優化。

不過最關鍵、也是最核心的是自問:為何要斜槓?

分析自己的興趣與專長,找到能結合兩者的領域,才能做得長久;打造屬於自己的個人品牌,透過社群媒體分享價值,才能讓專業與價值被看見。

結合專案管理來推進斜槓計畫,才能將資源用在刀口上,創造最大效益。

...

最後,是做為自雇者,我想提醒你閱讀這本書的兩個反思。

第一個反思,是收益的來源和付出的成本。

從書名斗大的 250 萬來看,我試著拆分了收益來源,主要就是兩堂線上課和三十場演講。若以公家演講費的行情來計算,姑且假設一場一萬元好了,演講收益大約 30 萬左右,那麼來自於線上課的收益也許高達 200 萬。

但付出的成本,不僅僅是一年的時間與精力付出而已;可能還包括三年的工作經驗和過往的求學經歷。有足夠的知識存量,再透過自媒體和內容產出所帶來的社群流量,才能創造出這樣的收益。

所以,你準備好知識存量了嗎?

第二個反思,是收益的再現性。

斜槓變現,肯定不會只是一年的收益。我們都希望長長久久,有第二年、第三年的 250 萬;但從收益來源來看,你能否每年都產製兩堂線上課程並創造 200 萬以上的收益,這是個極大的挑戰。

事實上,我看到許多曇花一現的斜槓工作者。

在前兩年就把自己的專業與知識存量都耗盡了,看似風光,再來就後繼無力,著實很可惜。因此,當你在規劃自己的斜槓變現模型時,一定要考慮到再現性的問題。

所以,你想過有哪些變現模式是可以再現成功的嗎?

當你對這兩個反思都有了清晰、肯定的答案,那就去實踐吧!

劉奕酉|鉑澈行銷顧問策略長、企業培訓顧問、暢銷書作者

擁有高科技產業十多年策略行銷與高階幕僚經歷,為台灣少數具有深厚實務背景的商務顧問,專注提供企業與職場工作者在思考、表達與問題解決領域的培訓與顧問服務。同時也是職場生產力作家,多家出版社、社群媒體指定邀稿對象;一年閱讀百本書、寫作百篇以上職場文章,以知識萃取、高效產出與全息圖解而廣受好評。

線上課程:《劉奕酉的職場致勝賽局》

相關著作:《我用模組化簡報,解決99.9%的工作難題》、《高產出的本事》、《20道資料視覺化難題全解析》、《高勝算的本事:用數據思維打造破局思考力》

培訓、講座、專欄、顧問服務邀約,或文章轉載授權請私訊聯繫 (easypresentation2016@gmail.com)