奕酉的閱讀、學習與觀察 #015|別在平庸裡加班:能被標準化的東西,註定不會讓你出眾

我們常以為努力能拯救我們,但事實是:努力到極致,也只是更快掉進平庸。因為所有能被 SOP 化的事,本質就是「誰都能做」。真正能讓你出眾的,不是你把標準化任務做到完美,而是你是否在不可複製的能力上:洞察力、創造力、影響力,持續累積價值。

嗨,我是奕酉。

「一切能標準化的東西,都是平庸的開始。」

這是我在前幾天一篇發文中,寫下的一句話。後續有人就此和我進行了一些交流,我也做了更深入的反思;突然覺得,好像可以好好談一下這件事。

這句話乍聽有點刺耳,對吧?

但你回想一下,職場上那些讓人焦頭爛額、常常需要加班的工作,是不是往往正是那些「可以被標準化」的事?填不完的 KPI 報表、格式相同的會議簡報、例行到機械化的流程任務。

我們拼命熟練、拼命準時交件,以為這就是「努力」的價值。

但真相是:努力不等於價值。

冷靜想想:那些可以被標準化的東西,換誰來做都一樣。那麼,你在裡面多花的每一分鐘,到底在累積價值,還是只是把自己困在平庸裡?

.. .

努力到極致,也只是平庸

很多人被一個觀念綁住:只要很努力,就一定能被看見。

但努力所帶來的,頂多是「不出錯」而已,卻不會因此讓你出眾。你以為努力能拯救你,但事實是努力到極致,也只是更快掉進平庸。

舉例來說:一份財務報表,你花四小時做完,我花六小時,新來的助理花八小時。最後結果呢?三份幾乎一模一樣的報表。

沒有人在乎你加快兩小時,只要數字正確就好。努力在這裡,頂多讓你不出錯;卻永遠無法讓你出眾。就像一顆被擦得發亮的螺絲釘,依然只是螺絲釘。萬一,你還錯了一個數字呢?嗯,比新來的助理還糟糕,你的努力都白費了。

第一個反思:你的努力和勤奮,到底是在讓你變得不可替代?還只是讓你更熟練地取代自己?

.. .

標準化工作的宿命,就是被取代

標準化很迷人,因為它能降低錯誤率、讓事情可控。

餐飲業的 SOP、公司例行的流程,讓一位新人也能在一週內上手。但這背後也隱含一個殘酷的事實:只要能被 SOP 化,就意味著任何人都能取代你。

甚至,AI 比你做得更快、更準、更便宜。

想想看你的工作日常:例行的行政流程,換誰跑都一樣;每週的例會簡報,照模板改數字就能交差。甚至連你「加班到很晚」的努力方式,都只是證明你在做的事並不稀缺,到最後可能還換來一句「沒人要你加班?」的質疑。

換句話說,這些工作保障你「不會消失」,但不會讓你「被記得」與肯定。

所以當你還在為流程加班時,真正的現實是:你投入的大量時間,換來的是一個隨時能被替代的位置。

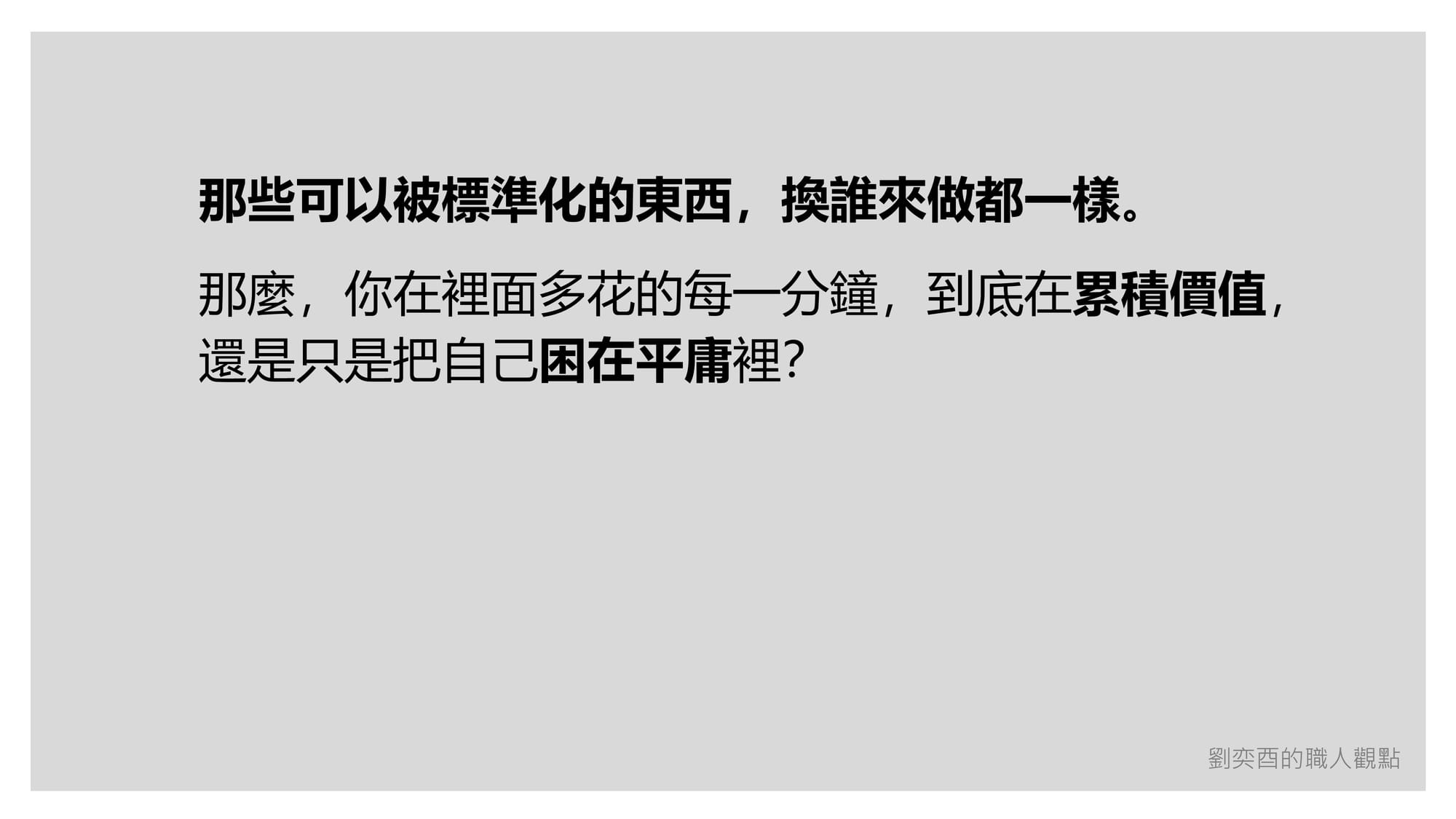

雖然現實很殘酷,明知道標準化的宿命是被取代,為什麼我們還甘願陷在裡面?通常是因為這些「幻覺」在作祟:

一|努力的幻覺:以為愈努力越有價值;事實是,努力只是最低限度的保險。

二|安全感依賴:SOP 不會出錯,所以依賴它;代價是你也永遠無法被記住。

三|熟練的陷阱:以為熟能生巧會勝出;但現在 AI 一晚就能超越。

四|比較的迷思:大家都在加班,你也跟著加入一場「集體平庸」的競賽。

五|認可的誘惑:完成任務會得到即時掌聲;但掌聲退去後,你可有可無。

陷入其中、不可自拔,不是因為懶惰,而是因為「短期的安全與掌聲」實在太容易令人上癮;這也是人類進化而來的本能反應。

第二個反思:你手上的任務,有多少是「一旦 SOP 化,你就完全沒有價值」的?

.. .

錯位的努力,只是在沙灘上蓋城堡

職場上常見到這樣的場景:有人以為,只要在標準化的工作裡比別人更快、更熟練,就能獲得更多肯定。於是他們自願加班,把報表做得更漂亮、流程跑得更順暢。

但這是一種錯位的努力。

因為你的熟練,不過是證明這份工作誰都能做,只是你更願意做久一點;這樣的努力,長遠來看,換不來真正的職涯護城河。

錯位的努力,就像在沙灘上蓋城堡,你蓋得再高、再漂亮,也擋不住下一個浪。看似辛苦,下一個浪打過來就沖光了;等浪退了,你的所有努力只剩下一片空白。

第三個反思:你是不是把全部的心力都花在「很快會被浪沖走」的事上?還是有意識地留一部分時間,投資在不可替代的能力上?

...

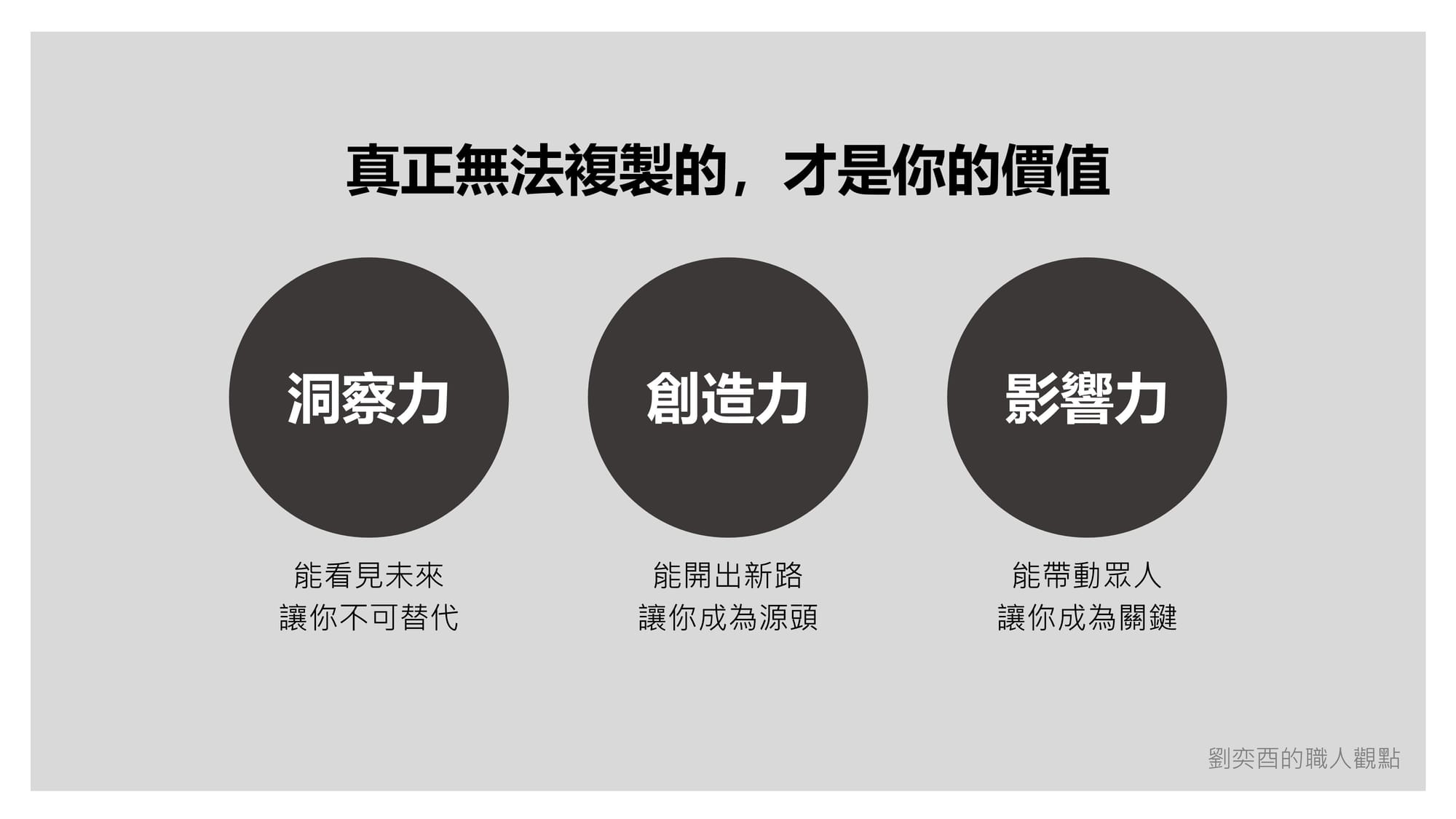

真正無法複製的,才是你的價值

如果 SOP 的盡頭是被取代,那麼你該把時間留給什麼?答案是:那些無法複製的能力。我認為有三種尤為關鍵:

一|洞察力:數據會說話,但不是每個人聽得懂

能在模糊數據中看見趨勢、找出洞察的人,才是被信任的那一個。

用數據解釋過去發生了什麼、如何發生的,又是為什麼會發生,這叫「觀察」;而「洞察」是透過數據預測接下來還會發生什麼、會造成什麼影響、該怎麼辦,甚至是知道如何使我們期望的結果發生。

二|創造力:流程只能保證複製,卻無法產生突破

真正的價值,不是把昨天做得更快,而是創造一個昨天不存在的選項。

說到「創意」常被誤解成靈光一閃的點子,但真正的創造力,是能夠把不同知識、經驗和資源拼接成一個新解法。流程回答的是「怎麼做才正確」;創造力回答的是「還能不能有別的可能」。

它能開出一條新路,甚至重寫遊戲規則。

三|影響力:做完只是基本;能讓人願意跟隨,才是真正的領導力

完成任務只能代表你合格,但不能保證你有價值。因為單靠個人力量,再強也有限。真正能被放大的,是影響力。

影響力不是權位,而是讓人「願意跟隨」的能力。它讓你的想法不只是停留在會議桌上,而是能在團隊中被推動、被執行,甚至自動被擴散。

專業讓你被尊重,但影響力才讓你被記住。

因為最終能決定結果的,不是你一個人能完成多少,而是你能帶動多少人一起完成。

這三項能力,沒有 SOP,沒有替代品。它們需要思考、需要磨練、需要你在日常中有意識地累積;當你擁有這些能力後,會發現它們是你最強大的護城河、是其他能力的放大器,也是讓你被記住的唯一理由。

第四個反思:如果你今天離職,團隊真正會懷念、無法取代的,是哪一部分?

...

別把全部時間浪費在「正確」上

說到標準化,本質是把一件事拆解成可複製、能測量與好控管的流程。最大的價值是不出錯,既能帶來規模化的效率、又能確保穩定。

然而「平庸」往往也藏在這裡。

因為一旦可以被標準化,就代表沒有獨特性,誰都能照著做,差異就消失了。速食店的薯條、考試的標準答案,還有代工產業的產品,這些東西都能被複製、被訓練、被驗證。

結果就是:誰都能做到,誰都差不多。

但這並不是說標準化沒有價值。標準化是必要的基礎,讓我們不需要把精力浪費在「不該出錯」的地方。

然而,真正創造出差異區隔的,往往建立在「非標準化」的部分。

你會對一家咖啡店情有獨鍾,肯定不是因為咖啡機能沖出標準化的義式濃縮而覺得有魅力;而是因為空間氛圍、咖啡師的態度,甚至那杯拉花背後的用心。

一家公司不是因為流程嚴謹而被記住,頂多是評估合作的加分項;但是會因為願景、文化、或能解決獨特問題的能力而令人嚮往。

真正讓人記得、覺得獨特的,從來不是標準化的部分。

可以被標準化的,只是合格的底線;不能被標準化的,才是卓越的高峰。

反思一下,你正在努力的東西,有多少其實任何人都能照著做?有多少是必須靠你獨特的眼光、經驗與風格?真正能帶來差異的價值,往往就在後者。

因此,標準化的事情,你必須做;但別讓它佔滿你的全部時間。

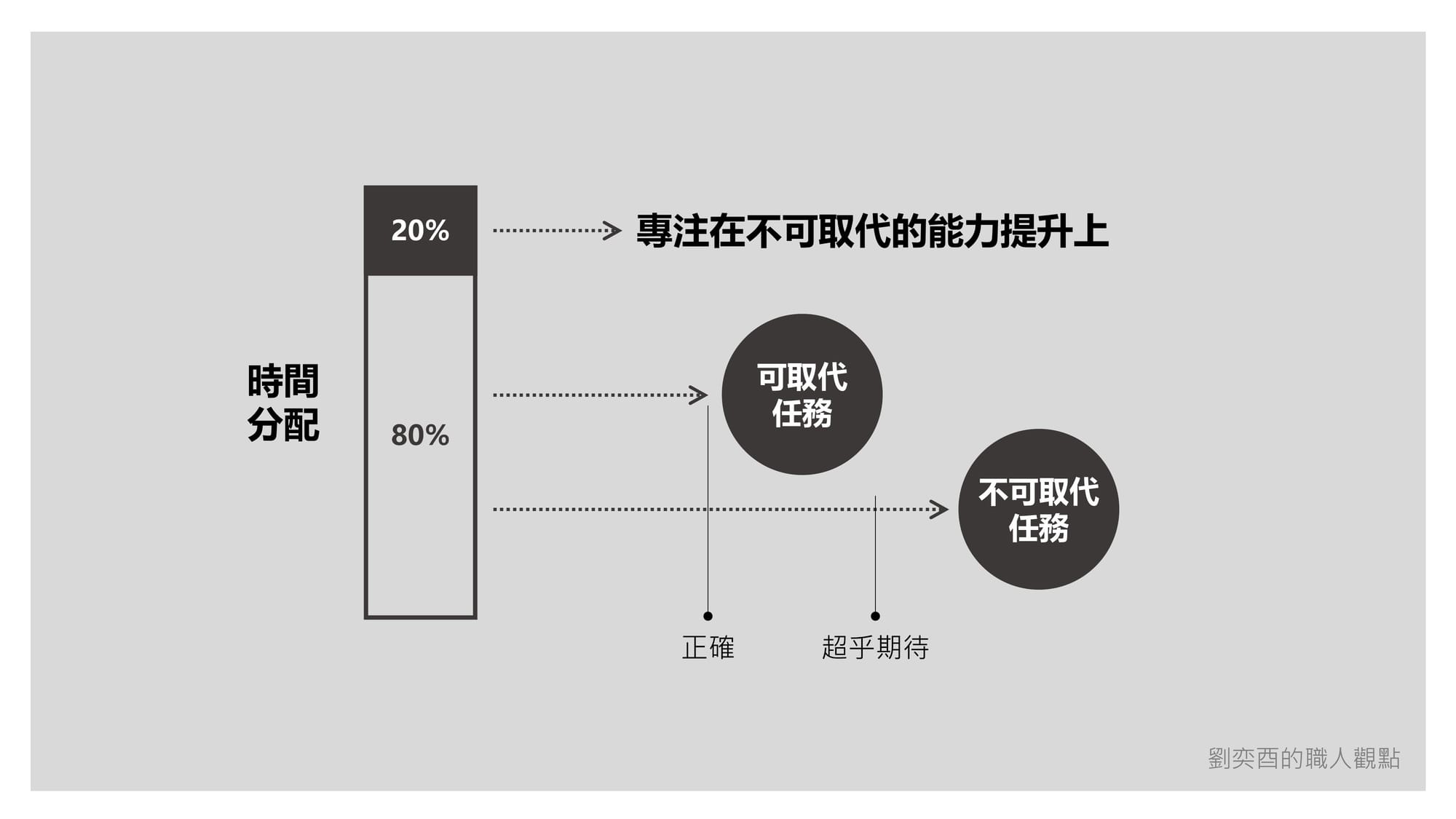

我的做法是:定期檢視手上任務,分成「可替代」與「不可替代」兩類。

保留至少 20% 的時間,專注在不可替代的能力上,特別是洞察力、創造力和影響力三種能力上。 把「可替代」的任務做到「正確」就好,不需要在完美上無謂耗費自己;然後將其餘時間投入在「不可替代」的任務上並做到水準以上。

什麼是「正確」就好?

這常常是多數人最容易誤解的地方,因為我們在職場裡被教育要盡善盡美,但在標準化任務上,完美和正確之間的差距,對結果和價值幾乎沒有差別。

標準化、可替代的任務做到以下三件事就算是「正確」:

一|符合需求:任務完成度達到要求,不缺漏、不出錯;像是數據正確,格式完整,資訊齊全。

二|準時交付:在合理時間內完成,不因過度追求完美而拖延;例如,花三十分鐘整理會議記錄,而不是三小時去排版。

三|不影響決策或結果:輸出的品質已足夠支撐下一步,不需要額外裝飾。比方說,財務報表清楚無誤就能決策,做成精美簡報沒有更多意義。

正確就好不是要你敷衍,而是避免在錯的地方用對的努力。

因為真正能讓你出眾的,不是你把 SOP 做得比別人更漂亮,而是你把時間省下來,用在不可替代的能力:洞察力、創造力、影響力。

從職場工作者到知識自雇者,我的觀念其實有過兩次轉變。

起初我認為要讓自己成為「不可取代」的人;但在多年後,我發現這對於組織未必是件好事,因為不可取代意味著管理上的風險,這是管理者不樂見的、對自己而言也可能會困在既有的位置上,畢竟如果只有你不做也沒人幫你做。

因此,在我擔任幕僚的那段時期,我抱持的是「我能做到頂尖,但沒我也行」這樣的態度,透過機制和工具的建立,讓多數任務沒我也可以做到、但我能做得更好;當然我還是有些只有我能做的核心技能和不可取代性的。

這是我的第一次轉變。第二次轉變,則是在成為自雇者之後。

脫離了組織,我不再需要考量管理者在管理上的風險,所以要努力創造不可取代性。但同時我也需要考量到管理自己的風險,萬一有一天我不能做了,會帶來什麼樣的影響?我必須要建立替代方案,或是足以取代風險損失的另一個選項。

因此,我現在的觀點是:你真正的價值,不在於一件事做得多正確;而在於有多少事,只有你能做,而且能持續進步。

當你覺得自己被工作耗盡時,真正該問的問題不是「我有沒有做完?」

而是「我有沒有在不可複製的事上累積價值?」

...

結語:三個問題,檢視自己是不是正陷在平庸裡

在這期的電子報中出現過三個問題,能幫你檢視這段時間的努力,是讓自己愈來愈平庸、還是走向卓越的路上:

問題一、我手上的任務,哪些一旦 SOP 化,我就失去價值?

問題二、我在哪一件事上展現了「不可複製」的能力?

問題三、如果今天我離職,團隊真正會懷念的會是哪個部份?

平庸與卓越的差別,不在於誰更勤奮、也不在於誰做得多正確,而在於誰把時間花在真正無法被取代的地方。

這三個問題的答案,只有你清楚,也值得你好好思考是否要維持現在的狀態?

別等到哪天沒有改變的條件與機會時,再來懊悔「早知道」就好。

...

如果這篇電子報讓你有所啟發,也歡迎分享給朋友;

有任何故事或想法,也歡迎你回信與我說說。

更多延伸內容,也歡迎造訪我的部落格 https://thinking-to-win.com