奕酉的閱讀、學習與觀察 #017|如何讓輸出不再透支?我的四種知識補給法,創造輸入與輸出的循環

我們常以為輸出靠勤奮與臨場反應就能撐住,但事實上,若輸出遠大於輸入,很快就會透支。演講、寫作、回應問題的品質下降,甚至可能造成信任流失。解方在於:輸入必須被刻意設計。我整理出四種知識補給法:打底、堆高、夯實、火花。它們彼此交錯,既能提供深度與背景,也能補充趨勢、檢驗不足,甚至激發創意。當輸入與輸出形成循環,就能避免腦袋空轉,維持輸出的續航力與品質。

嗨,我是奕酉。

在工作裡,我經常需要大量輸出。

演講、課程、寫作,甚至是臨時被問到一個尖銳的問題,都必須快速反應、做出回應。一開始,我總以為靠著勤奮和臨場反應就能應付,但很快發現:如果輸出遠大於輸入,很快就會透支;腦袋空轉、心裡焦躁,輸出的品質也會明顯下降。

更糟的是:一個糟糕的輸出,可能造成信任貶值。

這讓我意識到一件事:輸入,才是輸出的續航力;輸出需要設計,那麼輸入也該好好設計。

...

為什麼要刻意設計輸入?

心理學告訴我們,大腦的「認知資源」是有限的。

當輸出不斷消耗,卻缺乏足夠輸入,就像不斷提款卻沒有存款,很快就會破產。

還有一個常見陷阱,叫做「知識詛咒」:我們以為知道的夠多,其實只是反覆用舊有知識在輸出。久而久之,輸出變得越來越單薄。

因此,輸入不是隨意的吸收,而需要刻意設計。

輸入的多樣性,包括方式與內容,才是避免透支、保持新鮮感與深度的關鍵。

...

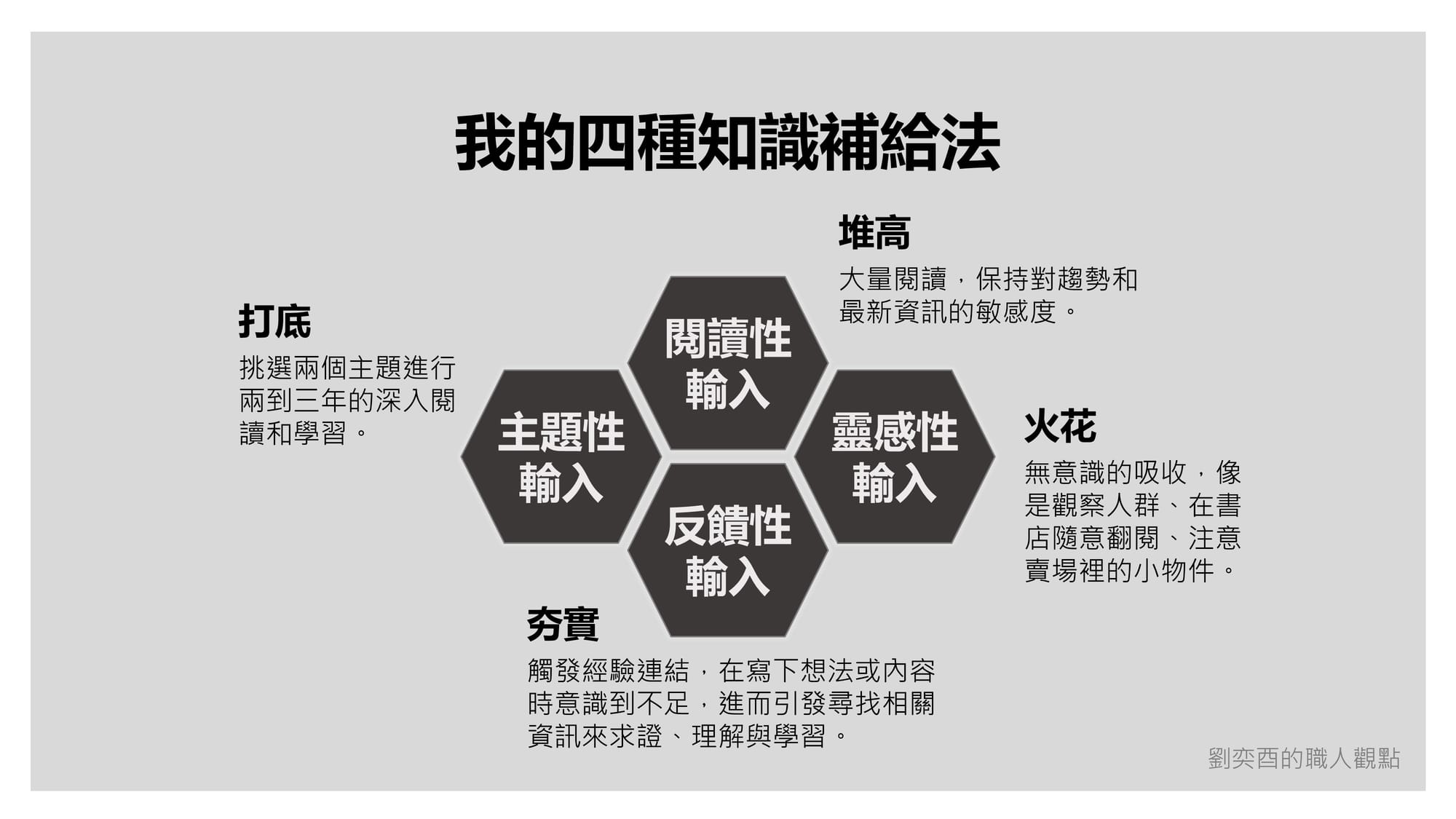

我的四種知識補給法

第一種,主題性輸入(打底)

挑選兩個主題進行兩到三年的深入閱讀和學習。

像是「人工智慧」和「第二大腦」是我近三年設定的兩個主題。相關的新聞、書籍或議題討論,我都會廣泛的攝取,來幫助我在思考與回應問題上有足夠的背景知識。

第二種,閱讀性輸入(堆高)

由於時常分享閱讀觀點的緣故,我有機會第一手閱讀商管新書的書稿,自己也會關注一些話題外版書與閱讀,保持對趨勢和最新資訊的敏感度。

對應到我熟悉的主題,像是簡報、邏輯、數據與商業等,閱讀性輸入可以幫我補足與修正既有知識系統上的不足之處;正因為具備足夠的背景知識,需要投入的時間與精力並不會像主題性輸入那麼大,但通常也就沒有那麼明確的目標與問題導向。

第三種,反饋性輸入(夯實)

相較於前兩種輸入,反饋性輸入是頻率最高、也較偏向碎片化的一種輸入方式。

當我看到一則內容,如果觸發我的經驗連結,就會在臉書上寫下想法或結構化的內容,而在輸出的過程中,可能會意識到自己的不足進而引發我去尋找相關資訊來求證、理解與學習;這是運用輸出反饋更好輸入的一種方式。

第四種,靈感性輸入(火花)

除了有意識的輸入,我也習慣保留一部分「無意識」的吸收。

比方說,走在路上觀察人群、在書店隨意翻閱、注意賣場裡的小物件,甚至在演講或課程中,我會選擇坐在最後一排,觀察聽眾的反應。這些看似無關的片段,有時會突然與腦中的某個概念產生連結,激起意外的火花。

靈感性輸入不像打底那樣需要長期累積,也不像堆高或夯實那麼結構化,但它更像是一種暴露於世界的隨機開放,只要我們願意打開接收的觸角。

許多創意與突破,往往來自這些意想不到的火花。

彈性運用四種方式,讓我得以兼顧輸入與輸出,以及兩者的平衡。與此同時,也是在累積後續各種輸出的素材,可以節省重工、重做所耗費的時間成本。

...

如何交錯運用這四種輸入?

在真實情境裡,這四種輸入往往不是分開使用,而是彼此交織。

比方說,準備一場演講。

我會用「主題性輸入」確保自己對核心議題有足夠的背景瞭解,再用「閱讀性輸入」補充最新數據或案例。

在演練或講述過程中,若意識到某些邏輯不夠嚴謹,就透過「反饋性輸入」回頭查資料。而真正讓演講有趣的,往往是「靈感性輸入」所帶來的火花。像是從生活觀察到的一個小故事,反而成為最受歡迎的開場或亮點。

那麼,如果是許多人感到苦手的日常寫作呢?

長期閱讀與研究的「主題性輸入」是底層,隨手看到新書新觀點的「閱讀性輸入」會讓文章更貼近當下。

這也是為什麼我會推崇「持續閱讀」的重要性。

你也可以從那些厲害的人身上看見同樣的行為,大量且持續的閱讀,讓他們有充足的底蘊和觀點,說出言之有理、言之有物的內容。

而在寫作過程中遇到疑問,透過「反饋性輸入」會推動我再去查資料。至於「靈感性輸入」對我而言,往往就是決定文章的「鉤子」能否讓讀者覺得耳目一新。

或許也是形成個人風格的一個關鍵吧。

像這期電子報的內容,正是因為無意間看見幾篇探討輸出好難持續閱讀話題,而我並不覺得這是問題。於是進而反思為什麼會有這樣的差異?

「是我做對了什麼嗎?又是怎麼做的?」

「為什麼有的人會有這個問題?是哪裡卡關了嗎?」

於是,有了這期電子報的內容。

最後,再分享一個「面對突發提問」的場景。

如果你也像我一樣,時常需要站在台上,或是需要面對訪談或演講中的突發性提問,但又不想讓回答成為敗筆、或是只能把問題帶回去好好想想。

或許,我的經驗可以為你帶來一些參考。

如果有「打底」至少不會慌,因為那是你的底蘊。

如果有「堆高」就能提出最新觀點;如果平時有「夯實」應該能清楚回答細節;如果有刻意累積「火花」或許更能丟出一個出乎意料但有啟發的比喻。

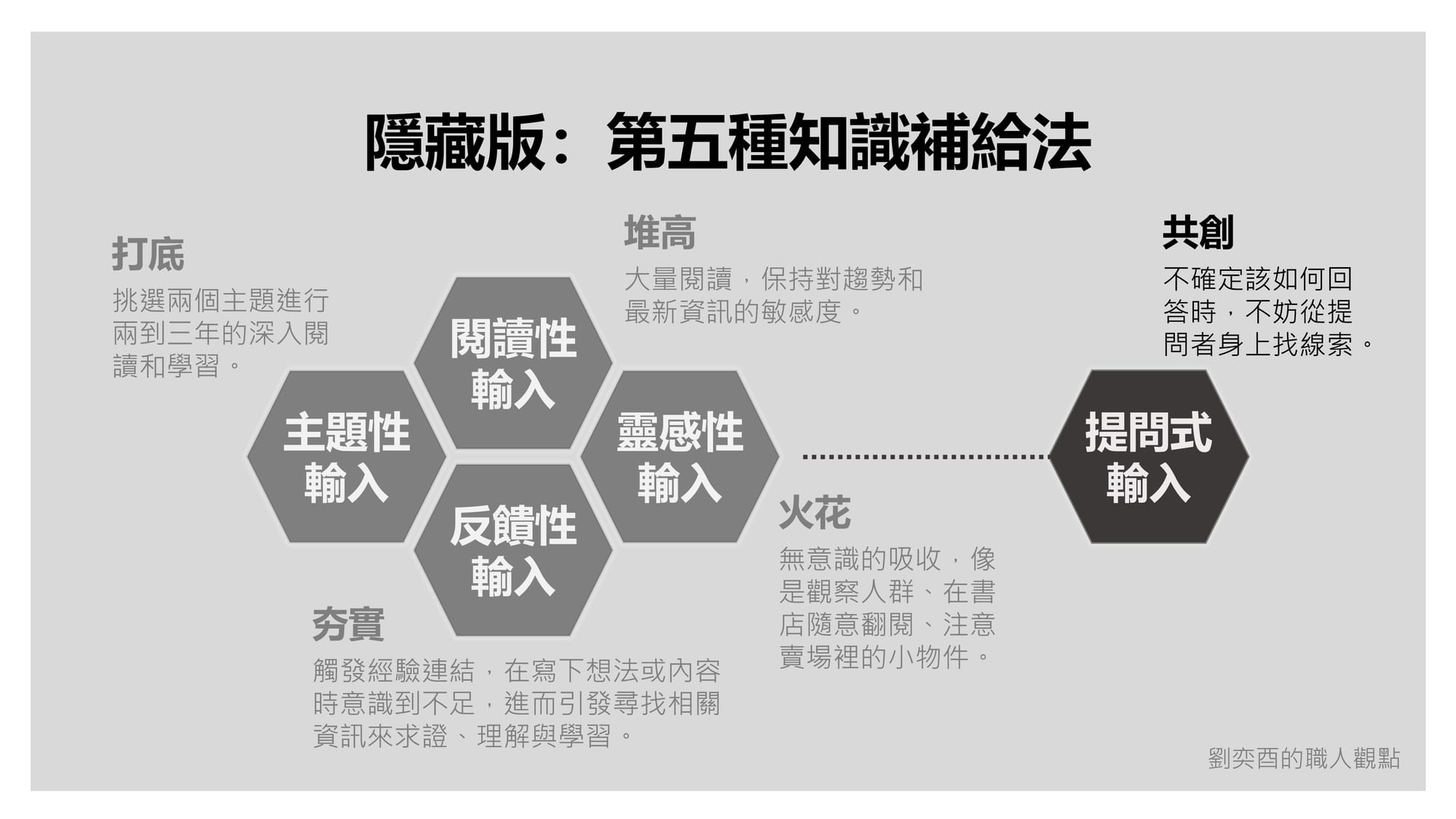

如果這些還幫不了你,怎麼辦?

分享我的壓箱寶「提問式輸入」,當你不確定該如何回答時,不妨從提問者身上找線索。

比方說有人提問「如果會議上兩個大頭的意見沒有共識,作為提案的你該怎麼辦?」

這個問題其實不容易回答。

我可能會反問對方「如果是你會怎麼做?」

根據對方的回答,也許能給我些靈感、也能推測對方可能遇到的問題和需要的答案會是什麼?然後搜索腦中的知識和經驗,做出相應的回答。

如果再不行,怎麼辦?邀請在場其他的聽眾分享,如果有的話。這場讓他人加入共創的輸出方式,讓後自己再做彙整和總結也是一種方式。

當然,你可能也注意到了,這招一點也不簡單。

你需要充足的打底、堆高、夯實和火花。那萬一對方直接回應「我也不知道,所以才問你」把球丟回來呢?

還是回到那句話,充足的打底、堆高、夯實和火花。

這裡我舉了幾種不同的場景,是想讓你知道四種輸入不是孤立的,而是在不同情境中互相作用。它們讓輸出不再是臨時拼湊,而是來自多層次的積累與設計。

就像廚房裡有多樣的廚具,你會如何運用?

...

結語:輸入和輸出本就是一體兩面

輸入與輸出,本來就不該是對立的。輸入是養分,輸出是檢驗;兩者在循環中彼此強化。甚至我認為把輸入當作輸出來看待就好。

閱讀一本書,可以視為如何讓一本書更好的「輸出」給自己;於是我們可以帶著問題去閱讀、用框架去提取關鍵的知識點,這樣都能讓閱讀有更好的成效。聽一場演講也是如此。我可以透過提問,讓講者更好的「輸出」給自己。

既然能把輸入視為輸出,那反過來也行。

比方說在提案場景,我不知道提案是否和對方胃口?或是對方在意的點到底在哪裡?怎麼辦?

我當然還是會做好充足的準備和可能的方案。但在提案時可能會先說「接下來的提案,我會針對產品、價格、通路和廣宣四個方面說明。如果您有需要調整或指正的地方,請隨時讓我知道。」

對方可能會表示一些想法,那麼我就多了線索可以判斷從那個面向切入、或省略與避開某些面向。在提案過程中,我也會不斷用這樣的方式試探、驗證並調整我的路徑。

當然,這是比較極端的情境。

對我來說,打底、堆高、夯實和火花,既是知識的建構,也是續航力的來源;讓我即使在高頻率的輸出下,也不至於透支。

那麼,你呢?你現在的輸入方式,偏向哪一種?是否有意識地設計自己的輸入,還是僅憑偶然?

下一次當你覺得輸出吃力時,或許該先檢視的,不是努力程度夠不夠,而是輸入的設計好不好?

如果這篇電子報對你有啟發,歡迎分享給朋友,也期待你的故事與想法,回信告訴我。

更多延伸內容,也歡迎造訪我的部落格https://thinking-to-win.com

劉奕酉|鉑澈行銷顧問策略長、企業培訓顧問、暢銷書作者

擁有高科技產業十多年策略行銷與高階幕僚經歷,為台灣少數具有深厚實務背景的商務顧問,專注提供企業與職場工作者在思考、表達與問題解決領域的培訓與顧問服務。同時也是職場生產力作家,多家出版社、社群媒體指定邀稿對象;一年閱讀百本書、寫作百篇以上職場文章,以知識萃取、高效產出與全息圖解而廣受好評。

線上課程:《劉奕酉的職場致勝賽局》

相關著作:《我用模組化簡報,解決99.9%的工作難題》、《高產出的本事》、《20道資料視覺化難題全解析》、《高勝算的本事:用數據思維打造破局思考力》、《看得見的高效思考:一流工作者教你把思考轉換成圖像,讓每次表達都直擊人心》

培訓、講座、專欄、顧問服務邀約,或文章轉載授權請私訊聯繫 (easypresentation2016@gmail.com)