書選閱讀|與路共生:我們走的每一條路,誰留了下來,誰沒能過去?

謝謝天下文化的贈書,總能豐富我的閱讀。

有一類書,它不是叫你去拯救世界,而是悄悄地,讓你多留一點眼光給那些無法說話的生命。這

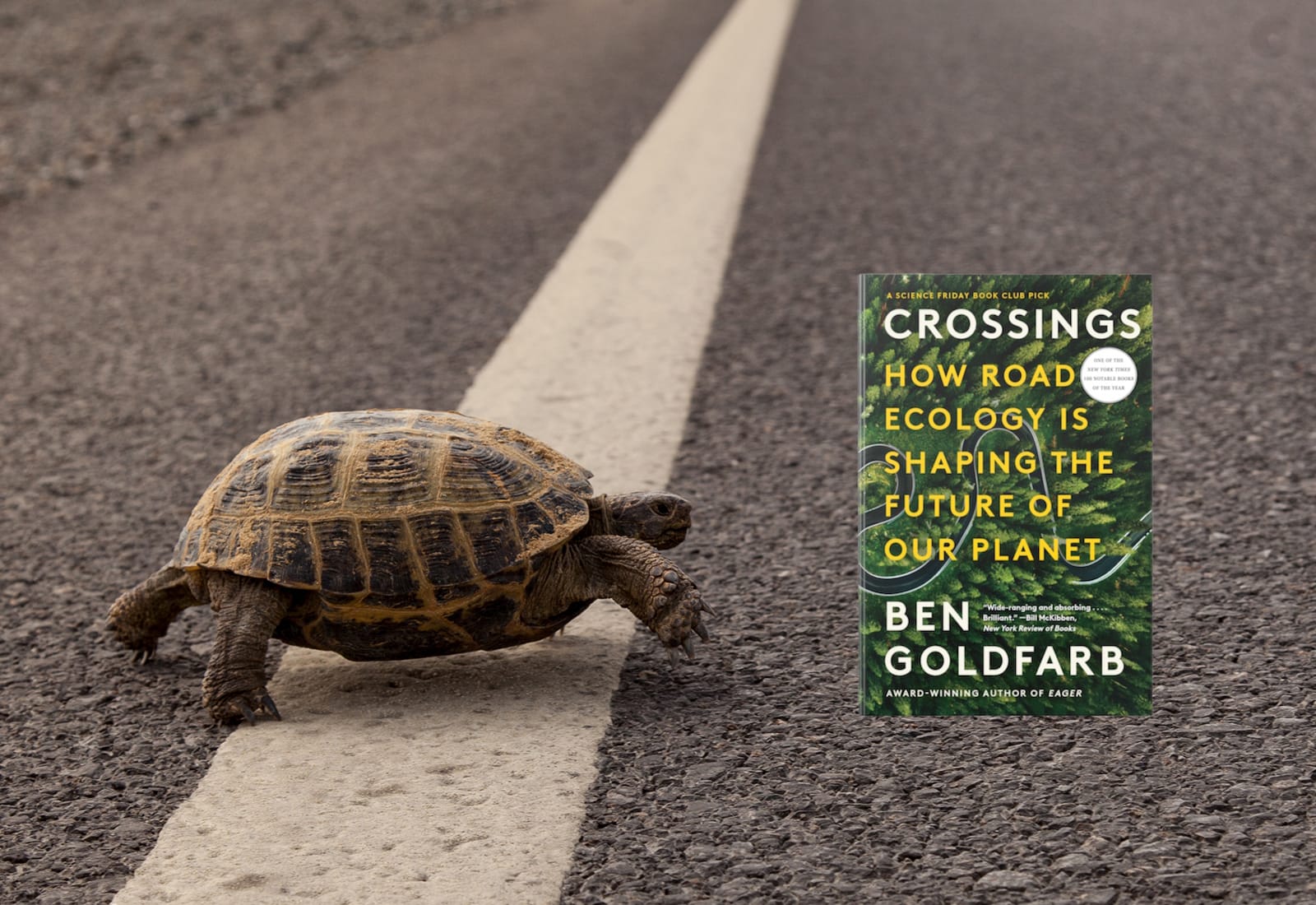

這本《與路共生》就是這樣的一本書。

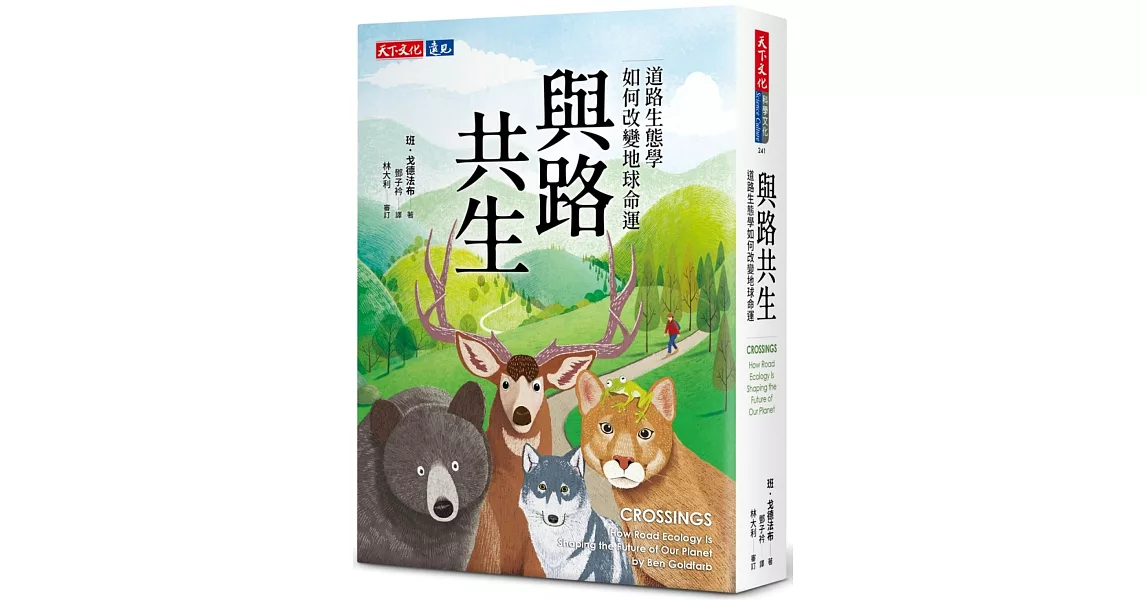

內容談的是一門新興學科:道路生態學。作者是一位環境記者,他在書中帶我們走進一個大家都熟悉卻幾乎不會深入探討的空間:馬路。

「當人類建起一條路,動物們該怎麼過去?」

在這之前,我大概知道道路設計對於生態環境的影響,但也只是大概,並沒有深刻的認識與理解。看到這本書的封面設計雖然多彩,但動物們卻帶著愁容,而內容遠比我所想像的還要沈重。

「對於某些動物來說,每條馬路,都是一道生死線。」

晚上帶女兒過馬路等紅綠燈時,我想起書裡的這句話。那一刻,我看到的不只是一條斑馬線,而像是看見了某種我們早已習慣卻從未正視的距離。

...

一條路,可以救命,也可以奪命

在我們熟悉的城市裡,路,是一種象徵。它代表了發展、自由、選擇。但對某些生物來說,路卻是一道牆,一條割裂了棲地、族群甚至未來的無形裂縫。

我印象最深的是書中提及美國蒙大拿州的案例。

當地的高速公路長年造成野生動物死亡,尤其是麋鹿和熊,一不小心就成了車輪下的亡魂。政府與生態學家一起打造了多座「生態橋」與地下通道,做為野生動物的跨越設施。幾年內,有超過三十種動物開始使用這些通道,動物車禍大幅下降,族群也慢慢恢復穩定。

這不只是工程技術的勝利,更是一種願意體諒他者行走方式的溫柔。

而在澳洲,袋熊原本靠地道生活,但道路工程把地底挖穿,讓雨水灌進巢穴,小袋熊在地洞裡溺斃。原本人類想要的是更平順的車道,但沒想到動了地面,就毀了一整套生命系統。

這些故事讓我久久無法釋懷。

我們總以為只有人才需要基礎建設,但這本書讓我重新理解:真正的共好設計,不只是為人服務,而是讓所有生命都能好好地活著。

...

設計若只講求效率,還算夠完整嗎?

對於講求效率與效能的我來說,這本書帶給我很大的震撼與衝擊,也讓我開始反思「設計」這件事。

為了提升效率與效能,我們會去設計環境、習慣或流程,從這樣的角度來看,可以將設計視為一種讓事情更順利發生的過程。那麼,誰被納入設計之中、誰被排除在外,就是一個非常根本的價值問題。

我們習慣問「這條路能不能走得通?」

不過,很少有人會問「這條路,誰走不過去?」

書中提到哥斯大黎加的社區,為了讓青蛙與懸猴安全穿越馬路,設計了繩橋與微型階梯,這些小而美的設計,並不是什麼高科技,而是發揮了同理心。

這也讓我反思起自己過去的提案與規劃習慣。當我們在追求效率、談論進步的時候,是否不小心忽略了那些不會開口的生命?或是把某些人的困境當成了必要的代價?

人類社會的每次向前,都是踩著無數選擇而成形的。

我們要的是通行,還是同行?這不是生態學才需要思考的問題,而是我們每一個人的選擇題。

...

我們走的每一條路,都是價值的選擇

閱讀這本書的過程,對我來說,不只是接觸自己不熟悉的領域和環境教育,也是一種視角轉換的探索。

道路是「連結」的象徵,我相信包括我的多數人都對此深信不疑,但這本書告訴我,有時它也是一種切割:

切斷了森林與森林之間的對話;

切斷了動物遷徙的路線;

甚至切割了城市中某些人群的生活,像是美國高速公路系統曾刻意穿越黑人社區,讓無聲的失落成為代價。

我們越追求速度與便捷,越有可能忘了「共好」這件事需要慢一點、繞一點,甚至多留一條路給對方選擇。

...

看見其他生命,是一種溫柔的思考力

對我來說,這本書說的不只是道路、不只是動物,而是人與物種彼此之間,如何願意為彼此留出空間?

這跟我最近一直在思考的「自律與自由」之間的關係,似乎也有些共時性。真正的自由,不是為所欲為,而是看見他人存在後,依然願意選擇一條更難但更共好的路。

如果你關心環境議題,我想這本書你會有興趣。

如果你和我一樣,是個常常思考自己這麼做,對別人是否真的好?我相信這本書,也會讓你有所感觸。

也許我們改變不了所有的道路設計,但我們可以從現在開始,選擇一種更體貼的生活方式,為彼此留下一條能夠好好走過去的路。

劉奕酉|鉑澈行銷顧問策略長、企業培訓顧問、暢銷書作者

擁有高科技產業十多年策略行銷與高階幕僚經歷,為台灣少數具有深厚實務背景的商務顧問,專注提供企業與職場工作者在思考、表達與問題解決領域的培訓與顧問服務。同時也是職場生產力作家,多家出版社、社群媒體指定邀稿對象;一年閱讀百本書、寫作百篇以上職場文章,以知識萃取、高效產出與全息圖解而廣受好評。

線上課程:《劉奕酉的職場致勝賽局》

相關著作:《我用模組化簡報,解決99.9%的工作難題》、《高產出的本事》、《20道資料視覺化難題全解析》、《高勝算的本事:用數據思維打造破局思考力》、《看得見的高效思考:一流工作者教你把思考轉換成圖像,讓每次表達都直擊人心》

培訓、講座、專欄、顧問服務邀約,或文章轉載授權請私訊聯繫 (easypresentation2016@gmail.com)